第37回読書感想画コンクール県審査会

1月14日(水)に松山市立八坂小学校で、第37回読書感想画コンクール県審査会を行いました。

本を読んだ感想や想像したことなどを、生き生きと表現した作品ばかりで、楽しい気持ちで鑑賞しながら審査会ることができました。

【講師の松山市立窪田小学校校長 大倉匡仁先生から、絵画の審査のご指導やご講評をいただきました。その一部を紹介します。】

〇 読んだ図書の主題を的確に捉えている作品を選考する。

〇 低学年の部(1〜3年)として、色のグラデーションや陰影表現が、子ども自身の工夫として適切に表れているか(大人の手が過度に加わっていないか)を踏まえて選考するとよい。

〇 高学年の部(4〜6年)では、平面的な表現から、遠近や大小の関係が感じられる表現へとなってくる。また、パスを用いた陰影表現についても低学年の部と同様に考慮して選考するとよい。

〇 先生方の選考は、技術だけでなく教育美術(教育的価値)を重視しており、その視点の確かさを強く感じた。

〇 選外作品についても、理由や意図が明確で、地区代表として納得できる選考であった。

〇 若手教員も積極的に意見を出し合い、対話を通して選考を深めていくことが重要だと感じた。

〇 写真を基にした整った表現よりも、想像力を生かした構図や工夫のある作品の方が魅力的であった。小学生は、写真に頼りすぎず、自分のイメージを大切に描くことで生き生きとした表現になると感じた。

〇 彩色指導では、混色を丁寧に行い、豊かな色を作ることの重要性を再認識した。パレット上での混色や、紙上での塗り重ねによって、作品の深みが増すと感じた。

〇 物語を実際に読み、心が動いた情景を表現していると感じられる作品に強い感動を覚えた。読書体験に基づいた制作が、表現の力を高めている。

〇 えひめこども美術展が、子どもの心を豊かに育てる場であり続けたい。同様に本選考会は非常に貴重な学びの機会であり、感謝している。

【作品を描く際の注意点など】

・国語科等の教科書教材であっても、絵本を読んで描いた作品は可とする。

・貼りものや厚みのある作品については、材質が適切で、しっかりと貼られているものは可とする。ただし、立体作品や破損しやすい作品は望ましくない。

・学年の発達段階に応じた作品とする(大人の手が過度に加わった作品は望ましくない)。

・感想用紙の記入が少ない作品(例:3行不足しているなど)は望ましくない。

・子どものオリジナルの表現が光っているものか。裏面の作文にも、絵の表現方法だけではなく、絵に対する思いがあふれているか。

・本の挿絵や構図と似ていないか。アニメのキャラクターが入っていないか。

(これらを、感想画の基となった本と照らし合わせて確認している。)

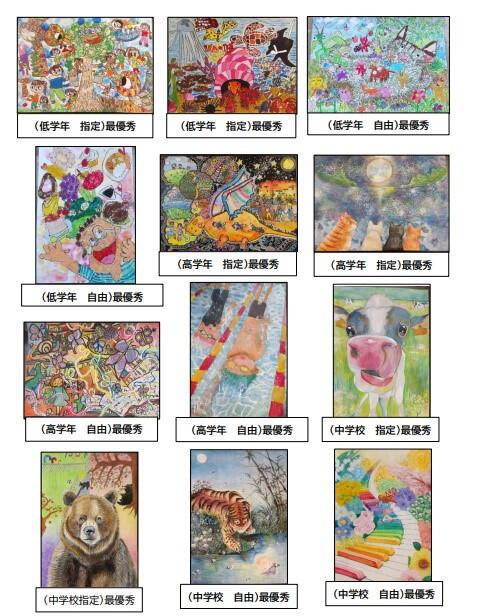

【最優秀作品を紹介します。】