今日の愛教研活動

第3回教育研究委員会(常任研究部員会)の開催

12月2日(火)

常任研究部員8名が参集し、標記の会合を開催しました。

教育研究局長の開会挨拶の後、教研局研究部長の進行で議事を進めました。今回の主な議題は、教育研究活動に関する本年度の反省と来年度の計画でした。中でも来年度の計画では、令和8年度用「研究の手引」に掲載する研究推進の概要と授業改善のためのモデル・カードの見直しについて協議しました。この見直しについては、1月15日(木)開催予定の「研究の手引」作成委員会において、教研局長から各委員会と各部の代表者に説明をいたします。

また、令和8年11月5日(木)に東温市で開催の愛媛県教育研究大会(発表大会)の案内状や参加者の支部割当、行動計画等の大会運営について確認しました。さらに、令和8年5月27日(水)に開催予定の郡市教科等委員長・専門研究委員会に向けて参加者の割当や名簿の作成等についても確認しました。

今回の常任部員会で協議・確認された内容は、1月30日(金)開催予定の第4回教育研究委員会(支部研究部長会)において協議し、確定いたします。来年度の教育研究局の活動計画につきましては、本年度末に発行予定の令和8年度用「研究の手引」や愛教研のホームページ、愛教研グループウェア等で会員の皆様にお知らせいたしますので、ぜひ御覧ください。

第46回愛媛県養護教員研究大会の開催

11月14日(金)

「共に生き、命を大切にする健康教育」の研究主題の下、第46回愛媛県養護教員研究大会が開催されました。まず、新居浜支部での取組発表をしていただきました。新しい試みとして、オンラインでの参加者も含めたグループ協議を行いました。続いて、基調報告として、養護教員部の現状や取組等についてお話がありました。最後に宮城大学の金野智津先生から「備え大丈夫?東日本大震災の経験から災害を考える」と題して、御自身の経験を基にされた御講演をいただきました。今後の活動に生かせるべき内容が盛りだくさんの研究大会となりました。

第45回公立小中学校栄養教諭・学校栄養職員研究大会の開催

10月29日(水)

大会主題「深めよう 心と体を育む食教育」の下、第45回公立小中学校栄養教諭・学校栄養職員研究大会が開催されました。まず、大阪母子医療センター栄養管理室長の西本裕紀子先生から「健康課題を抱える子どもの食支援」と題して、管理栄養士の立場から、日々の栄養食事指導から見える基礎疾患を有する子どもたちへの支援の在り方等について御講演をいただきました。続いて、「児童の実態に応じた職に関する指導と学校給食の管理」と題して、松山市立桑原小学校の実践発表をしていただきました。「味覚教育」を核とした食育への取組について、給食や家庭生活につながる教科指導における具体的な実践について述べていただきました。最後に愛媛県教育委員会保健体育課から「学校における職の健康課題」と題して指導講話をしていただきました。食物アレルギー対応、食に関する指導の全体計画を中心に御指導していただきました。オンライン配信での参加も含め、県内120名ほどの栄養教諭、養護教諭の先生方が熱心に講演や発表に耳を傾け、有意義な研究大会となりました。

第58回青年教職員研究大会の開催

10月25日(土)

青年教職員研究大会が、「私の生きがい・働きがい」のテーマの下、「学校教育活動の中核を担う青年教職員としての資質向上に努め、愛媛教育の未来を展望し、そのあるべき姿を求める」ことを目的に開催されました。

組織局次長の開会挨拶の後、令和7年度の7月から8月に実施した青年部活動(INGプロジェクト、四年目研修会)の報告を行いました。開催地の特色が生かされた活動、参加者同士の交流が図られた活動が展開されていました。

次に、ワークショップが行われました。ワークショップのテーマは以下のとおりです。

①「子どもが動き出す!楽しく学べるリズムトレーニング」

②「簡単で奥が深い。シアターゲームから学ぶコミュニケーションのヒント」

③「ゴスペルをうたおう~君は愛されるため生まれた~」

ワークショップについて、参加者からは、「とても楽しめたし、今後の学級経営のヒントとなるものを得ることができました。教育以外の分野だからこそ、たくさん学べたと思います。」「いろいろな分野で活躍されている方のお話が聞け、世界が広がり良かったです。」「体験したことがないワークショップばかりで、とても楽しく新鮮な気持ちで取り組めました。明日からでも、子どもたちと取り組めそうなものばかりで勉強になりました。子どもたちと一緒にやってみたいと思います。」「ワークショップを通して、子どもたちとの日頃の関係づくりの大切さ、楽しく学べる工夫など、新たに引き出しが増えたように思います。」など、交流を楽しみつつ、現場で生かせる知識を身に付けられる会だったという感想が多く寄せられました。

ワークショップ後のグループトークの時間は、受講者によるゴスペルの披露とリズムトレーニングの実演を行いました。その後、短い時間でしたが、それぞれが体験したことや思ったことなどについて情報共有をしました。活動内容や学んだことを伝える中で、参加者同士の交流も深めました。

「わたしたちの愛教研」第2回編集委員研修会の開催

10月17日(金)

愛教研では、「わたしたちの愛教研」(リーフレット)を毎年作成しています。このリーフレットは全会員に配付されるとともに、外部の方などに愛教研の組織や活動について深く理解していただくために活用されます。そのため、愛教研組織のことが一目で分かるリーフレットであることが大切と考えています。

それを踏まえ、第2回編集委員研修会では、令和8年度版の表紙案や構成案、内容について協議しました。また、令和7年度の愛教研活動の写真から、研修会の様子がよく伝わるものを選定していくなど、リーフレットの目的が達成できるよう積極的に意見が交わされました。令和8年度版も、愛教研の目的・性格・使命・組織・活動内容がしっかりと伝わるリーフレットになるよう編集作業を進めていきます。

第2回研究集録編集委員会の開催

9月26日(金)

研究集録編集委員(教育研究局の編集部長・副部長、研究部長、松山支部の編集部長・副部長)が参集し、第52回愛媛県教育研究大会(統一大会)の研究集録の初校を行いました。

2~3名の三つのグループで原稿を分担し、愛教研の表記に揃えることや表現の修正を提案することなどを中心に、全ての原稿の校正を行いました。今回の初校の原稿を執筆者に届け、確認していただいて初校が終了となり、二校用の原稿が出来上がります。その後、研究集録編集員が初校の修正箇所を確認して二校終了となり、印刷・製本に移ります。

今回の研究集録は、教育研究局長の基調提案や研究指定校の東温市立川上小学校と東温市立川内中学校の研究推進計画の報告、愛媛大学アドバイザーの先生の助言と講演、参加者の感想などを掲載し、統一大会の様子を記録としてまとめたものになります。12月上旬には発送作業を行いますので、会員の皆様のお手元に届きましたら、ぜひ御一読ください。

第3回教育研究委員会(支部研究部長会)の開催

8月26日(火)

各支部の研究部長が参集し、以下の内容について協議・確認しました。

① 第52回愛媛県教育研究大会(統一大会)の報告と反省について

② 第53回愛媛県教育研究大会(発表大会)の開催要項と支部別参加者数について

③ 第58回教育研究論文の応募処理について

④ 令和8年度用「研究の手引」に係る研究の主題・ねらいの改正希望の取りまとめについて

⑤ 愛媛大学教育学部との連携に関する調査について

これらのうち、④の教育研究論文につきましては、近日中に各支部の研究部長から各校に応募の詳細が案内されます。多くの会員の方が御応募くださることを願っています。なお、応募要領や原稿作成要領は、6月末に各校に配付しました「第57回教育研究論文集」や愛教研グループウェアに掲載していますので御確認ください。

また、⑤につきましては、令和8年度「研究の手引」の発行に向けて、各支部の教科等委員長と専門研究委員の皆様が中心になって、本年度の研究の主題や研究のねらいを御検討いただき、改正の希望を取りまとめていただきます。後日、各支部の研究部長から依頼がありますので、御協力をお願いいたします。

法制対策部 第2回部長研修会の開催

8月20日(水)

各支部の法制対策部長が参集し、午前中に開催した教育法令研修会の後で、第2回部長研修会を実施しました。

研修会では、令和7年度「県への要望活動」推進の概要、「令和7年度の要望」(案)、第1回いっせい職場集会の実施方法などについて再確認しました。

事前に各自で検討した第1回いっせい職場集会の集計結果についての話合いをしました。四つのグループに分かれ、各要望内容について、「各支部から声(意見)」を整理し、優先度や適切な表現など検討しました。作成した資料は、理事会で審議の後、県に提出されます。来年1月には、「令和7年度要望に対する県からの回答」を受けて、各支部で第3回いっせい職場集会を実施する予定です。会員の皆様方の御理解と御協力をお願いします。

情報宣伝部 第2回部長研修会の開催

8月20日(水)

各支部の情報宣伝部長が参集し、午前中開催された教育法令研修会の後に第2回部長研修会を実施しました。まず、9月25日(木)開催予定の「教育座談会」の内容・運営・準備等について運営や諸準備等について確認しました。

教育座談会の今年度のテーマは、

『「生きる力」を育むこれからの防災教育 ~未知の状況に対応できるたくましい子供たちを育てる~』です。

① 未知の状況に対応できるたくましい子供たちを育てる防災教育の在り方

② 防災教育における学校、家庭、地域社会の連携協力の在り方や実践例

現状や実践を踏まえ、今後の方向性や課題などを討議します。

教育法令研修会

8月20日(水)

法制情報局の法制対策部と情報宣伝部合同で、令和7年度教育法令研修会を愛媛文教会館で開催しました。今年度も、講師として愛教研顧問弁護士をお招きし、「『学校教育と法律』~判例等に学ぶ~」と題して、御講話・御指導いただきました。

「いじめ調査における事実認定の手法」に関するプレゼンテーションや各支部から寄せられた質問事項の一つ一つに法的根拠を明確にしながら回答・解説していただきました。

学校への不審者侵入対応、熱中症対策など児童生徒の生命に関する問題、校外での問題行動、児童生徒間・保護者間トラブルなどタイムリーな話題に触れていただき、学校・教師の法的責任などについて弁護士の立場からの見解を分かりやすく説明いただき、今後の活動に生かせる研修になりました。

受講者からは、「生徒指導等で根拠を伴った適切な対応を行う上で大変学びの多い研修だった。」、「様々な事案を学校で処理は無理がある。その対策のためにも、どんどん法律に詳しい弁護士の介入は必要だと思う。」、「学校のいじめ調査の目的を理解し、対応することの大切さを学びました。職員研修で周知し日々の教育活動で意識してほしいと思っています。」「改めて、トラブルの大小に関わらず、客観的な記録を残していくことの大切さを感じた。供述については、本人たちだけでなく、周りの児童からの聞き取りも合わせて、何が起こったのかを把握しているが、いずれの立場の児童、保護者にしても、過度にいきすぎたものとならないよう、心掛けたい。」等の感想をいただいた。

青年教職員研修会(INGプロジェクト)の開催

青年部では、東・中・南予ブロック別に青年教職員研修会(INGプロジェクト)を実施し、親睦と情報交換を図るとともに、地域の特性を生かした活動を体験し、教職員の資質向上に努めています。ブロック別に輪番制で担当支部を決め、企画運営を行っています。

<東予青年教職員研修会>

令和7年8月5日(火)

四国中央支部が担当しました。午前中は、道の駅「霧の森」にて新宮茶飲み比べ体験を行いました。茶葉が育つために適している環境や一番茶の意味、美味しいお茶を作る方法など様々なことを学びました。新宮で生産されている希茶(緑茶)とほうじ茶の2種類のお茶を飲み比べたり、茶葉の佃煮と霧の森大福をいただいたりしました。午後からは場所を霧の高原に移し、バーベキューを行いました。連日の猛暑の中、霧の高原の適度な涼しさと景色のおかげで話が弾んだり、食事が進んだりして、日頃の悩みや疲れを吹き飛ばす有意義な時間となりました。四国中央市の特色が出せた活動となりました。

<中予青年教職員研修会>

令和7年7月28日(月)

附属支部と松山支部が担当しました。校種を混ぜた7グループで、ボウリング大会を実施しました。各グループで自己紹介を行った後、合間にサイコロトークを行うことで、ボウリングの間にも交流を深めることができました。その後、ダーツやビリヤード、ボルダリング、トランポリン、卓球など、様々な活動を行い、施設のアクティビティ体験を通して、初めて会った先生同士も仲良く活動できました。活動の合間には、仕事の悩み相談をしたり、プライベートな話題で盛り上がったり、積極的にコミュニケーションを取っている場面も多く見られました。

<南予青年教職員研修会>

令和7年8月4日(月)

宇和島支部と南宇和支部が担当しました。マリンスポーツでは、シーカヤックとシュノーケリングを行いました。須ノ川海岸は、「日本の渚100選」に選定されています。この日は曇っており、少し波が荒く、本来の美しさではなかったと思いますが、それでもサンゴの群生や色とりどりの魚たちが生息している青く澄んだ宇和海を堪能することができました。マリンスポーツで体を動かしながら活動をしたことで、参加者同士の親睦をすぐに深めることができました。そして、潮湯につかり体を癒した後、愛南町ならではの産地メニューや地元小学生が考案したメニューを堪能しました。

四年目研修会(四年目絆プロジェクト)の開催

8月7日(木)~8日(金)

国立大洲青少年交流の家で、四年目研修会を開催しました。この研修会は、「採用から4年目の教職員同士が親和を深め、会員の資質向上と、相互の連帯意識の高揚及び組織活動の活性化を図る」ことを目的に行っています。昨年度までは日帰り研修でしたが、今年度は、「交流をより深めるための日程」「熱中症対策のための日程」を考え、1泊2日(1日参加も可)の研修としました。

一日目の活動内容は、自己紹介を兼ねた四年目のつぶやき(サイコロトーク)、仲間づくりのレクリエーション(カプラブロック)、カヌー体験、野外炊飯(焼肉)&懇親会、二日目は、リズムアップ、ニュースポーツ(モルック、ソフトバレーボール)でした。

参加者からは、「四年目を迎えて、初任研やフォローアップ研修の頃には定期的に会っていた人たちとも年々会う機会が少なくなっていたので、このような研修会の場を設けていただくことが有り難いと感じている。たくさんの先生が参加できるように、このような出張に行きやすい環境づくりや、横のつながりを大切にしようとする私たち教師の意識が大切だと思った。」「市内の教員同士のつながりはあったが、今回、中予・南予の先生ともつながることができた。カヌー体験では、大人でも上達するのに時間がかかることを身をもって体感し、日頃の子どもたちとの関わり、指導の在り方についても考え直す機会となった。何よりも楽しく“笑顔”になれる研修会だった。」「同期や同世代のつながりを感じられて、とても楽しかった。こうやっていろいろなところで頑張っている仲間がいると思うと、仕事も頑張れるなと思う。たくさんの活動を通して、協力することや相手の新たな一面を知ることなど、学びが多くあった。」などの感想が寄せられました。

また、「夏休みらしい活動ができ、とてもリフレッシュすることができた。」「不安も緊張も忘れるくらい楽しかった。」の感想が印象的で、若い先生方の熱量を感じる充実した研修会になりました。

国立大洲青少年交流の家の所員の皆様、カヌーの楽しさを存分に伝えてくださった先生と、多くの方に支えられた研修会でした。来年度もたくさんの先生方の御参加をお待ちしています。

第52回愛媛県教育研究大会(統一大会)の開催

8月6日(水)

指名参加者389名(参集173名とオンライン参加216名)と来賓・大会役員84名が参加し、第52回愛媛県教育研究大会(統一大会)がエスポワール愛媛文教会館で開催されました。

開会式では、会長の開会挨拶の後、来賓を代表して愛媛県教育委員会教育長様から祝辞を頂戴しました。その中で、国や県が進める教育施策に触れられ、更に愛教研の研究に対する期待を語られました。

開会式後の基調提案では、教育研究局長から、研究主題「子どもが変わる教育の推進」を掲げた第12期から第14期の6か年の研究の成果と課題の振り返りとともに、本年度と来年度の2年間に渡る第15期研究では「主体的・対話的で深い学び」の一体的充実を図ることや、その実現のためのポイントなどが提案されました。

次に、今期の研究指定校である東温市立川上小学校と東温市立川内中学校から2年間の研究推進計画の報告がありました。両校とも児童生徒の実態などに基づいて研究の課題と仮説を設定し、授業や評価の改善など見据えた内容と方法を計画されていました。また、両校の計画に対して、愛媛大学の研究指定校アドバイザーから指導・助言があり、今後の研究推進に多大な示唆をいただきました。愛媛大学のアドバイザーには、今後も両校の研究に参画していただき、具体的な実践に即したアドバイスをいただく予定です。来年度の11月に両校で開催される発表大会において公開される授業や成果の発表が、今から楽しみです。

最後に、愛媛大学の研究部アドバイザーに、「『主体的・対話的で深い学び』の一体的な充実に向けて」という演題で講演をいただきました。この中で、これまでの研究指定校で御指導いただいた御経験を踏まえて、各校の成果と課題について意味付けや価値付けをされたり、現在進行中の学習指導要領の改訂の方向性などを紹介されたりし、更に「主体的・対話的で深い学び」の一体的充実を図るポイントなど、研究主題に迫る内容を御教示いただきました。

今回の統一大会の様子については、後日、愛教研グループウェアの掲示板からYouTube動画を視聴できるようにいたします。講演の資料も当日使用されたものがダウンロードできるようにいたしますので、会員の皆様の研修に役立ててください。

青壮年教職員夏季合同研修会・壮年教職員研修会の開催

7月29日(火)

午前中は、青年部と壮年部が一堂に会して青壮年教職員夏季合同研修会を開催しました。

ジョブカフェ愛Work事業企画開発グループディレクターをお招きし、「これからの社会を生きる若者と向き合うために~愛媛の若者の実態×社会に求められる力~」と題して講演とグループワークを行いました。“子どもの強み・持ち味を発揮する、育てる機会をつくることの大切さ”や“実践の後のリフレクションをする仕組みづくり”“他者とのコミュニケーションや、社会とのつながりの中で活動する機会をつくる”ことの大切さをアンケート調査結果や体験からお話いただきました。受講者からは、「現代の若者の課題を知り、自己肯定感を高めていくことや自分で考え課題と向き合う力を大切に支援していくことの大切さを感じた。」「自分の人生を自分でつくっていくために、自己理解、自己概念を見詰めることが大切。これを子どもたちに、いろいろな方法で伝えていきたい。」「基礎学力と専門知識に“社会人基礎力”を加えることが、社会人として(様々な人と関わること)大切な能力になる。」などの感想が多く寄せられました。

グループ協議では、支部活動について情報交換を行いました。「各青年部・壮年部での活動内容や課題が似ていると思った。それを互いに出し合って話すことが良いと感じた時間だった。」「いろいろな支部のことを聞けたり、先生方の働いている学校のことなど、ちょっとした雑談ができたりしたことが、いいひとときになった。」などの感想が聞かれ、有意義で横のつながりの大切さを感じる時間となりました。

午後からは壮年教職員研修会を開催しました。「大事な場面で実力を発揮するためのメンタルトレーニング」という演題で、脳力開発トレーニング「イプラスジム松山」代表から体験型の研修を受けました。受講者からは、「“日常は誠実に!明るく肯定的に考え行動する”という、私にとって最も大切な目指すべき指標を与えていただいた。」「ストレスや緊張は誰にもあるけれど、それをプラスに変えていくための段階的リラックス法や集中トレーニング法を実践できて良かった。目標設定シートを記入することで、しっかり自分を見詰めることができた。」などの感想が寄せられました。簡単にできる健康力・集中力・目標達成力・何事にも動じない心のしなやかさを高めるトレーニングもしました。

この研修が、今後、教育の現場や日々の生活の中で生かされていくことを願っています。

栄養教員部リーダー研修会の開催について

7月24日(木)

栄養教員部のリーダー研修会を開催しました。専門局長から指導講話から始まり、食卓文化研究家の先生から「食から暮らしを輝かせよう」と題して、様々な行事食について、意味や歴史的背景を教えていただきました。県教育委員会の指導主事からは、「学校教育の危機管理」と題して、異物混入や食物アレルギーの問題について解説していただきました。最後に、食物アレルギー対応について、各市町の取組等についての情報交換を行いました。今後も、秋の研究大会に向け、しっかりと実践していこうと意欲を高めることができました。

第2回教育研究委員会(常任研究部員会)並びに研究指定校研究協議会の開催

7月23日(水)

はじめに研究指定校研究協議会を開催し、8月6日(水)の第52回愛媛県教育研究大会(統一大会)に向けて、研究指定校の東温市立川上小学校と東温市立川内中学校の研究推進計画報告の内容やプレゼン資料を検討しました。両校とも、「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の一体的な充実を目指した研究が今年度から開始となりましたが、その目標や仮説、研究の内容や方法が分かりやすくまとめられており、来年度の発表大会で公開される授業や研究発表が楽しみになりました。愛媛大学のアドバイザーの先生方や常任研究部員からは、両校の研究計画や実際の取組をより効果的に表すことができるように、報告内容の中で軽重を付ける箇所等の指摘や代案が示されました。両校の報告者は、それらを踏まえて修正・改善し、統一大会に臨みます。

次に、研究指定校研究協議会の後、常任研究部員会に移行しました。ここでは、来月の常任理事会と理事会に提案する第58回教育研究論文の募集や令和8年度用「研究の手引」の作成に向けた各支部からの改善要望の取りまとめについて検討しました。今回検討された教育研究論文と「研究の手引」については、今後、各支部の御担当の方に具体的な依頼や案内が届きます。お忙しい折にお手数をお掛けすることになりますが、どうぞよろしくお願いいたします。

養護教員部支部部長会・リーダー研修会の開催について

7月4日(金)

養護教員部の支部部長会及びリーダー研修会を開催しました。

支部部長会では、本年度の活動について、協議・確認を行いました。

リーダー研修会では、県教育委員会の指導主事の先生から「学校保健の動向」と題して、最新の学校保健についての情報について指導していただきました。また、「勉強・スポーツの土台を育てるビジョントレーニング」と題して、イプラスジム松山の代表兼トレーナーの先生から、視覚について実技を交えながら様々なことを教えていただきました。

福利厚生局 第2回部長研修会の開催

令和7年度6月13日(金)14:00 ~16:00 場所 文教会館 桜の間

司会進行:福利厚生副部長

①開会あいさつ:福利厚生局長

②愛教研ピラティス教室について

当日(7月25日)の運営の確認と役割分担を決めました。

③愛教研ライフプランナーについて

当日(7月28日、29日)の運営の確認と役割分担を決めました。

④第52回教育文化講演会の講師選定について

来年度に開催予定の後援会の講師選定について、講師候補の中から部員で相談しながら選定を進めました。

⑤その他

部長研修会の記録の順番について説明

常任部員研修会について説明

旅費の振込についての説明

閉会あいさつ:福利厚生部長

四年目研修会第1回企画委員会・青年部役員研修会の開催

6月12日(木)

「四年目研修会第1回企画委員会」と「青年部役員研修会」を開催しました。

四年目研修会は、採用から四年目の教職員同士が親睦を深め、会員の資質向上と相互の連帯意識の高揚及び組織活動の活性化を図るために行う研修会です。昨年度の参加者からは、「東・中・南予の地域を越え、更に校種の枠を越えて、このように仲を深めることができたのは、青春の金の思い出となった。ここでの出会いを糧に、学校に戻ってから、仕事にまい進していきたい。」「今日の研修会に参加して、同期といろいろな話をしたり、活動したりすることができた。同じ時間を共に過ごす中で交流を深めることができ、とても楽しい思い出を作ることができた。こんなに面白い同期がいるのだとうれしい気持ちになるとともに、これからも負けずに頑張っていきたいと前向きな気持ちになることができた。参加してよかった。」という感想があり、本研修会の意義を確認することができました。今年度は、受講者の希望と暑さ対策からカヌー体験を取り入れ、8月7日(木)~8日(金)の1泊2日で、大洲青少年交流の家で開催する予定です。第1回企画委員会では、日程、活動内容(仲間づくりのレクリエーションやニュースポーツ)等について意見を集約し、計画案を作成していきました。今年度の四年目研修会が昨年度と同様に有意義な活動となるよう、企画委員を中心に準備を進めていきます。

青年部役員研修会では、青年部部長、副部長により、10月25日(土)に開催する青年教職員研究大会のワークショップの講座内容について検討しました。昨年度の受講者の感想をもとに、参加者が希望する内容や、時代に合った内容、生活を豊かにする内容など様々な案が出されました。現時点では「リズムトレーニング」「ゴスペル&ボイストレーニング」「トークスキルを磨こう」の講座を開催する予定です。大会テーマ「わたしの生きがい・働きがい」の下、本研究大会が青年教職員にとって実りある会となるよう検討を重ねていきます。

第2回教育研究委員会(支部研究部長研修会)の開催

6月12日(木)

各支部研究部長が参集し、標記の研修会を開催しました。

開会にあたり、教育研究局長から講話がありました。その内容は、令和6年12月25日発出の中央教育審議会諮問「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」で示された、学校を取り巻く状況と課題、審議事項4点の確認でした。特に、審議事項の「1 質の高い、深い学びを実現し、分かりやすく使いやすい学習指導要領の在り方」と「2 多様な子供たちを包摂する柔軟な教育課程の在り方」及び「3 各教科等やその目標・内容の在り方」については、現在の愛媛県教育研究大会に係る研究を問い直し、次期研究を構想するための重要な観点が示されているとのことでした。今回の諮問を基礎資料にして更なる情報収集に努め、今後も次期研究の内容や方法について支部研究部長研修会等で検討をいたします。

次に、第52回愛媛県教育研究大会(統一大会)の運営について協議を行いました。当日の運営の役割分担を決定するとともに、参加者の報告や名簿の作成、案内状の送付、研究集録の構想等について確認をしました。

また、統一大会の大会要項(案内状)を支部研究部長が持ち帰り、各小中学校に1枚ずつ配付できるようにしています。後日、各校に届きますので、統一大会の参加者(各校1名)を中心に、校内で御確認ください。

愛教研祝賀会・懇親会が開催されました。

令和7年6月6日(金)

文部科学大臣教育者表彰・愛媛県教職員選賞を受賞された先生方の長年の功績をたたえ、祝賀会・懇親会が開催されました。義務教育課長様をはじめ、9名の御来賓をお迎えし、終始和やかなお祝いの会となりました。受賞された8名の先生方、誠におめでとうございます。

第2回教育研究推進会議(理事会)が開催されました。

令和7年6月6日(金)

令和7年6月6日文教会館にて、第2回研究推進会議(理事会)が開催されました。会長から、時代に対応できる子どもたちを育てることの大切さ等を交えた挨拶がありました。また、副会長からは、「コミュニティ・スクールと魅力ある学校づくり」について、体験に基づいた講話がありました。

報告事項として、「本年度の予算や支部事業助成金について」等、9件の報告があました。協議事項として、「第52回愛媛県教育研究大会(統一大会)」等、16件の内容について協議が行われ、全て承認されました。

今後、理事会での協議内容に沿って、様々な行事や調査が実施されます。会員の皆様の御理解と御協力を得ながら、充実した愛教研活動を行っていきます。

第1回教育研究委員会(支部研究部長会)の開催

5月28日(水)

各支部の研究部長が参集して、標記の会を実施しました。

教育研究局長の開会挨拶の後、自己紹介をし、本年度の役員(部長・副部長・常任研究部員・ホームページ担当)を選出しました。

その後の協議では、本年度の事業計画や研究推進計画、第52回愛媛県教育研究大会(統一大会)の運営計画、第58回教育研究論文事業、支部研究活動補助金予算等について検討され、了承を得ることができました。

最後に、各支部の研究に関する情報交換があり、研究の方向性や各支部で抱える課題等について話し合われました。

本日の会で、本年度の教育研究局研究部と各支部の研究を本格的にスタートすることができました。

令和7年度 郡市教科等委員長・専門研究委員会並びに愛媛県教育研究推進委員会の開催

5月28日(水)

愛媛県教育委員会と愛媛県教育研究協議会の共催で、郡市教科等委員長・専門研究委員会が午前中に開催されました。前半の義務教育課主幹様の開会挨拶や総括担当係長様の講話では、県教委が推し進める教育基本方針や重点施策についての具体的な御教示がありました。また、後半の会長の挨拶や教研局長の講話では、本年度の愛教研の研究に関する方向性と具体的な方法、統一大会等の説明がありました。これらの内容から、小中学校教職員が取り組むべき課題と対応策が明確になりました。

午後の分科会では、県教委の担当係長様や県総合教育センターの室長様、各指導主事の皆様から指導助言をいただき、各支部代表が今年度の各委員会の研究推進や具体的な実践活動について協議して共通理解を図ることができました。

今回参加された皆様には、各支部や各校において研修の内容の周知を図っていただくこと願っています。

教職員福利厚生研究会 第1回部長研修会の開催

5月20日(火)

各支部の福利厚生部長が文教会館に参集し、第1回部長研修会が開催されました。

最初に、福利厚生局長より「会員一人一人のウェルビーングを目指していきましょう。」とのあいさつがありました。

その後、令和7年度の役員等を話し合いましたが、みなさん積極的に引き受けてくださり、和気あいあいと会を進めることができました。今年度の行事についても確認し合い、充実した活動を行うことができそうです。

本年度の主な活動(予定)は次のとおりです。

1 「愛教研ピラティス教室」

令和7年7月25日(金) エスポワール愛媛文教会館

2 「愛教研ライフプランセミナー(オンデマンド配信)」

令和7年8月12日(火)~令和8年3月31日(火)

※ 参集してのセミナーはありません。

3 「退職のしおり(グループウェア掲載)」

令和7年10月~

※ 今年度から冊子での配布はありません。

4 「各支部活動」

各支部で楽しい活動が計画されています。ぜひ、ご参加ください。

第1回編集部長研修会の開催

5月20日(火)

各支部の編集部長が参集し、第1回編集部長研修会を開催しました。編集部は、機関誌及び研究集録の編集・発行を主な活動としています。

最初に、教育研究局長より、電子書籍リーダー(9.7インチのiPad)と紙(A5サイズの紙)とでは記憶や理解にどのような差を生むのかを調査した資料を基に、「紙は、寄り道をしながら読むことができ、好奇心を沸かせます。それとともに、脳により深く記憶を刻むことができます。理解度も上がります。メリット、デメリットを理解して選択していくことが大切です。愛教研が発行する冊子でも、紙の魅力を伝えていきましょう。」と挨拶がありました。

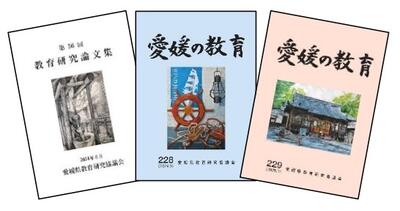

今年度は、「愛媛の教育」230号(9月発行)と231号(1月発行)、第57回教育研究論文集(6月発行)、8月に開催される第52回愛媛県教育研究大会(統一大会)研究集録を発行します。研修会では、編集方針、編集計画、活動内容を検討・確認しました。

後半は、各支部が令和6年度に発行した冊子・広報誌を基に、各支部の編集部活動について情報交換をしました。どの支部も、長く持ち続けてもらえる機関誌、多くの先生が寄稿できる機関誌を目指して、工夫・改善を重ねながら編集・発行に取り組んでいました。他支部で発行された機関誌は、今後の活動の参考になるものでした。

発行された機関誌が、愛媛教育の発展向上を願う会員の研修に資するもの、会員意識の高揚に資するもの、会員の文化交流を促進するものとなるよう編集部活動に取り組んでいきます。

へき地・地域教育部 第1回部長研修会の開催

5月16日(金)

各支部のへき地・地域教育部長が参集し、第1回部長研修会を開催しました。今年度の研究推進、実施事業予定、全へき連行事予定等について、検討・確認しました。

また、令和7年10月31日(金)久万高原町立美川小学校・美川中学校にて開催される愛媛県へき地・地域教育研究大会美川大会に向けて話し合いました。

さらに、令和7年度ヘき地教育優良青年会員表彰や、『愛媛のへき地・地域教育』(第56号)の編集計画、全へき連関係事務処理(へき地小規模校基礎調査、集金事務等)などについても協議し、共通理解を図りました。

へき地・地域教育部では、へき地校及び小規模校の実状を踏まえ、今後も各支部の部長を中心として、皆様方に情報発信をさせていただきます。どうぞ御理解と御協力をお願いします。

法制対策部 第1回部長研修会の開催

5月15日(木)

各支部から支部法制対策部長が参集し、第1回部長研修会を開催しました。

研修会では、昨年度の活動の成果と反省をもとに、今年度の事業計画案(会議、いっせい職場集会、要望活動、教育法令研修会、教育を語る会、支部職場代表者会等)について話し合いました。また、職場集会の集計結果を基に、昨年度に検討した「令和7年度要望(案)」について検討しました。

各支部の情報交換では、「今後も継続して、各支部の会員の声を大切にし、県に伝え続けていく」ことを共通理解しました。

法制対策部は、今年度も会員のために真摯に活動し、「支部の声を聴き、届ける」役目を果たしてきたいと思います。会員の皆様方の御理解と御協力をよろしくお願いします。

青年・壮年教職員合同研修会の開催

5月15日(木)

支部の青年部長、壮年部長が集まり、青年・壮年教職員合同研修会を開催しました。

最初に、組織局次長より「今年度の組織局の活動が始まります。それに当たって、役決めもあります。ぜひ、積極的に引き受けてほしいと思っています。『しんどい』ではなく、『やってみよう』という気持ちで取り組むと、自分自身が活動の楽しさを実感できるとともに、横のつながりができ、全体に大きな成果をもたらすことになります。組織局活動の活性化に向けて協力して取り組みましょう。」と挨拶がありました。その後の合同研修では、組織局の活動方針と年間活動の確認をしました。また、7月に行われる青年部と壮年部が合同で行う「青壮年教職員夏季合同研修会」のテーマや講師、内容等について意見が出されました。会員の交流、組織活動の活性化、教職員としての資質・能力の向上につながる研修会になるよう検討を重ねました。

青年部と壮年部の部会別研修では、それぞれの年間行事の確認と一人一役の役員決めを行うとともに、各部の1年間の活動について方向性を協議しました。

主な活動(予定)は、以下のとおりです。

7月29日午前(火)青壮年教職員夏季合同研修会(青年部・壮年部)

7月29日午後(火)壮年教職員研修会(壮年部)

8月7日(木)~8日(金)四年目研修会(青年部 採用から四年目を迎える教職員)

7月~8月 INGプロジェクト(青年部 東・中・南予別)

10月25日(土)青年教職員研究大会(青年部)

今年度も組織局活動が、会員の連帯意識を高めていくものとなるよう取り組んでいきます。

情報宣伝部 第1回部長研修会の開催

5月12日(月)

各支部の法制情報局情報宣伝部長が参集し、第1回部長研修会を開催しました。

研修会では、昨年度の活動の成果と課題を確認し、今年度の事業計画案(会議、「教育情報」「速報」等の情報宣伝(広報)活動、教育法令研修会、教育座談会等)について検討しました。

今年度の教育座談会のテーマは『「生きる力」をはぐくむこれからの防災教育~未知の状況に対応できるたくましい子供たちを育てる~』です。教育行政、学校現場、学識経験者の3名のパネリストと協力して、教職員の資質・能力の向上を図っていきます。会員の皆様方、どうぞ御期待ください。

また、年4回発行の『教育情報』の内容の工夫や、教育法令研修会と教育座談会の充実、オンデマンド配信や『教育情報』による研修内容の詳細な紹介など会員の皆様に役立つ情報発信を目指します。

情報宣伝部は、今年度も「会員からの声を集め、届ける」という大切な務めを担い、誠実に堅実に歩んでいきたいと思いますので、御理解と御協力をお願いします。

令和7年度 第66回定期総会

5月10日(土)

第66回定期総会をエスポワール愛媛文教会館において開催しました。愛媛県教育委員会教育長様をはじめ、多くの御来賓の皆様に御列席をいただき、厳粛な中で会を進行することができました。

令和6年度の会務報告、決算報告、令和7年度の活動方針、予算について全て承認していただきました。大会宣言、新役員についても承認していただき、令和7年度の愛教研活動が本格的にスタートしました。

今年度も愛教研の諸活動に御協力よろしくお願いいたします。なお、定期総会の詳細につきましては、教育情報を御覧ください。

期限付採用教職員研修会の開催について

5月11日(日)

「令和7年度期限付採用教職員研修会」を開催しました。この研修会は、教師への道を志して教育研究・実践に取り組んでいる期限付採用教職員に対し、その難関突破への一助として実施しています。

「学習の要点解説」では、4名の講師から「総則」「教育法規、教育原理、教育心理」「特別支援教育、生徒指導、学校安全」「人権・同和教育」について、冊子をもとに、教職教養を勉強する上でのポイントや出題傾向について御講話をいただきました。その後、「受験の心得」の講師から、願書の書き方や面接対応について具体的に御教示をいただきました。自分の考えを具体的にアピールするなど、具体的な事例を基に、地に足が着いた発言や行動の重要性を話されました。受講者からは、「採用試験の要点のみならず、普段の学校現場でも重要となる方針や考え方等について御教示いただきました。また、自分がなぜ教員を目指すのか改めて考える機会となり、求められる教師像に近づけるよう努力したいと思える研修会でした。」「教員採用試験のポイントや傾向、今、推されている施策など、自分では分析しきれていなかったところまで詳しく教えていただくことができ、とても良い学びとなりました。」「現在の勉強の仕方は、普段の学校の仕事と別に考えていることが多かったです。学校生活に紐づけながら勉強をする必要性を感じました。」などの感想が寄せられました。

また、「先輩と語る会」は、先輩教員から直接に経験談を聞いたり、受講者同士が受験の対策や悩みを共有したりする機会となりました。情報交換する中で、刺激を受け、共に頑張りたいというモチベーションの向上につながっていました。

半日の研修でしたが、講師陣や先輩教員の熱い指導講話と応援メッセージは、受講者にとって良い刺激となり、有意義な研修会となりました。

第1回県教科等・専門研究委員長会の開催

5月8日(木)

教科等委員会と専門研究委員会の委員長18名が参集し、本年度第1回の委員長会を開催しました。

開会挨拶では、会長から、近年の支部ごとの学校数や会員数の推移、会費収入や各委員会への配分額について説明がありました。児童数や学校数、及び教職員数の減少に伴って、愛教研の会員数と会費収入が減少に転じている厳しい状況の中で、各委員会においても予算の検討を十分行いつつ、会員の研修のために活動を充実させてほしいという思いが語られました。

続いて、研究部長の進行で議事に入りました。この日に審議・確認された主な内容は、次のとおりです。

○ 郡市教科等委員長・専門研究員会並びに愛媛県教育研究推進委員会の参加者数や運営について

○ 本年度の予算配分と事業推進及び予算進行について

○ 第52回愛媛県教育研究大会(統一大会)の開催について

○ 愛媛大学アドバイザーとの連携について

○ 各教科等・専門研究委員会による情報発信について

以上の内容を確認し、本年度の各委員会の活動が本格的にスタートできました。

会員の皆様におかれましては、各委員会の研修会などに奮ってご参加され、資質能力の向上に役立てていただければ幸いです。本年度の各員会の活動に御理解と御協力をお願いいたします。

令和7年度期限付採用教職員研修会 第2回運営・資料作成委員会

4月18日(金)

5月11日に開催される「令和7年度期限付採用教職員研修会」に向けて、運営委員と資料作成委員が参集して、打合せを行いました。

組織局長から、「期限付採用教職員研修会は、次代を担う教職員のために開催される研修会です。将来、愛媛の教員として、そして、愛教研会員として一緒に働く仲間を応援しましょう。当日の研修会が実りあるものになるよう協力をお願いします。」と挨拶がありました。前半の運営委員と資料作成委員との全体協議では、研修会当日の役割や全体運営について確認をしました。「先輩と語る会」については、部会ごとに進め方や時間配分、座席配置などについて話し合いました。採用試験受験に向けて、実りある情報交換の場となるよう努めていきます。

後半の資料作成委員研修会では、当日の配付資料「学習の要点解説 教職専門」について内容の精査と確認、そして、講座内容の相互確認をしました。

令和7年度の期限付採用教職員研修会が有意義な研修会となるよう、この後も準備を進めていきます。

令和7年度第1回教育研究推進協議会(常任理事会・理事会)の開催

4月14日(月)

本年度、第1回の常任理事会及び理事会を開催しました。理事会では、会長から「全日教連と愛教研の関係をひもとく」と題して講話をしていただきました。その後、教育研究局をはじめとする各部局の本年度の計画や第66回定期総会について協議がなされました。副会長から「愛教研の理念を大切にして研修に取り組もう」と最後をまとめていただき、決意を新たによいスタートを切ることができました。

第5回教育研究推進協議会等の開催

3月3日(月)

第2回支部長会、第5回理事会、予算検討委員会を同日に開催しました。支部長会では、来年度の計画及び検討事項等について審議しました。続く理事会は、クライシスマネジメント・リスクマネジメントについて、体験を基にした講話により、有意義な研修から始まりました。来年度の活動方針を始め、来年度の計画等について多くの内容を審議しました。最後は、予算検討委員会を行いました。来年も愛教研活動が有意義なものになるよう、「まずは研修に参加してみよう」と皆で声を掛け合うことが大切との副会長さんの言葉が心に響きました。

第2回 教育研究論文審査委員会の開催

2月28日

28名から応募のあった24編(共同研究2編)の教育研究論文を審査しました。

まず、審査委員長から、今回の応募論文の特徴や今日的な教育の動向を踏まえた審査のポイント等について講話をいただきました。

その後の審査では、各審査員が審査評を発表し、それらを踏まえて各論文のよさや改善点等を明らかにしていきました。そして、多様な観点から慎重に協議を行い、入賞者を決定しました。今回応募された論文には、専門的な先行研究に当たるとともに、自身の実践に軸足を置き、子供の変容を丁寧に見取って考察を導き出すような質の高いものが多くあったことが、審査委員の方々の審査評からうかがえました。

審査結果は、3月上旬には応募者の勤務校に郵送し、各校長先生から通知いただくようになります。さらに、 来年度6月には今回の入選論文や審査員長の講評等を掲載した『第57回 教育研究論文集』を発行し、各校に配送する予定です。多くの会員の実践に役立てていただくとともに、次回の教育研究論文事業に多くの会員が応募されることを期待しています。

教育情報研究会(情報宣伝部 第3回部長研修会)の開催 ~次年度「教育座談会」「教育情報」等の計画・検討

2月20日(木)

法制情報局情報宣伝部第3回部長研修会を開催しました。まず、会議や情報宣伝(広報)活動、教育座談会、教育法令研修会等について、本年度の活動の成果と課題を明らかにし、次いで、来年度の事業計画案を検討しました。特に、教育座談会については、テーマが令和4年度「情報教育」、5年度は「道徳教育」、そして今年度が「地域とともにある学校を目指して(コミュニティ・スクール)」と、毎回大変学びが大きい会となっていますが、来年度もまた、喫緊の教育課題であり、教職員の資質・能力の向上に大いに資するテーマで実施計画案を検討しています。会員の皆様方、どうぞ御期待ください。

17支部の各部長からの声として、年4回発行の愛教研「教育情報」、2回発行の「速報」の内容の工夫・充実に努め、見所満載の読み応えのあるものに仕上げられたこと、さらに、教育座談会や教育法令研修会を参集開催の上、オンデマンド配信や「教育情報」によって、研修内容を多くの会員に周知できたことなどの成果が挙がりました。

情報宣伝部は、多くの時間と地道な努力を要する活動ばかりですが、次年度も「会員からの声を集め、届ける」という研究・研修につながる大切な務めを担い、誠実に堅実に事業を推進していく所存です。会員の皆様方の御理解と御協力をお願いします。

教育法制研究会(法制対策部 第4回部長研修会)の開催 ~次年度要望原案の検討

2月18日(火)

法制情報局法制対策部第4回部長研修会を開催しました。まず、会議やいっせい職場集会、要望活動、教育法令研修会、教育を語る会、支部職場代表者会等について、本年度の活動の成果と課題を明らかにし、来年度の事業計画案を検討しました。

さらに、この1月、県下17支部では、「令和6年度要望に対する県からの回答」を受けて、第3回いっせい職場集会を実施しましたが、その集計結果を基に、「次年度要望の原案」について、四つのグループに分かれて協議しました。支部の各部長は、支部の切実な生の声をくみ上げ、集約し、県に訴え掛けるという使命と責任感を胸に、要望内容の追加、削除、表現の修正等に熱心に取り組みました。

各支部部長からの声として、職場集会で支部の会員の声を確実に集め、まとめることに腐心したことや、今回の結果と原案を、次年度に強く引き継ぎ、生かしていくことなどが挙がり共通認識しました。そして、要望がなかなかかなわなくとも、繰り返し会員の声を大切にし、県に伝え続けていくことを共通理解しました。

法制対策部は、次年度も会員のために真摯に堅実に活動し、「支部の声の代弁者」たる務めを果たしていく所存です。会員の皆様方の御理解と御協力をお願いします。

期限付採用教職員研修会 第1回資料作成委員会

2月13日(木)

令和7年5月11日(日)に期限付採用教職員研修会を開催します。本日の資料作成委員会は、その事前準備です。

5月開催の期限付採用教職員研修会は、教師への道を志して教育研究・実践に取り組んでいる期限付採用教職員に対し、その難関突破への一助として実施している研修会です。毎年多くの希望者が参加し、採用試験の合格を目指して熱心に研修を受けています。令和6年5月に開催した研修会に参加した受講生からは、「学びの多い貴重な時間でした。受験への心得、筆記試験への対策等、具体的なことを考えることができました。」「教職のことや面接のことなどの受験の心得について、分かりやすく、親身になって教えてくださり、試験に向けてのモチベーションが上がりました。仕事についての不安なことなどの対処方法も教えてくださり、明日からの仕事にプラスになると思いました。」という感想が多数寄せられ、大変好評な研修会となっています。

本日の資料作成委員会には、組織局長と資料作成委員が出席しました。局長の「研修会資料『教職専門』は、採用試験にも教育現場にも役立つ貴重な資料です。次代を担う教員のために、資料の作成や要点解説等、力添えをお願いします。」という挨拶の後、全体協議を行いました。研修会当日までの流れや当日の運営・役割について確認をした後、研修会当日に受講生に配付する「学習の要点解説 教職専門」の資料の内容について協議と確認をしました。

研修会が、期限付採用教職員にとって有意義なものになるよう準備を進めていきます。

第3回県教科等・専門研究委員長会の開催

2月10日(月)

各教科等委員長と専門研究委員長が参集し、前回の県教科等・専門研究委員長会を受けて、来年度の活動計画や予算等について具体的に協議を行いました。

教育研究局長の開会挨拶の後、まず、本年度の各教科等・専門研究委員会の研究活動(研究会実施状況、研究成果刊行物、研究組織負担金支出状況、県外研修参加状況等)について確認をしました。

次に、教育研究局長から、来年度の活動計画案(組織機構一覧、教育研究局事業計画等)について説明がありました。また、事務局から、来年度の教科等・専門研究委員会の予算(予算編成方針、研究組織負担金予算、特別研修予算等)について説明し、各委員長からの質疑応答や確認を行いました。さらに事務局長からは、毎年5月に愛媛県教育委員会との共催で開催している県教科等委員長・専門研究委員会への各支部からの派遣者数について、支部の実情に応じた見直しを進めていくことの説明がありました。最後に事務局から、来年度に向けての文書の作成と提出について依頼をしました。

来年度の各教科等・専門研究委員会の活動に向けての橋渡しとなる、重要な協議ができました。

愛教研「教育情報」の編集 ~法制情報局情報宣伝部第4回編集小委員会の開催

2月4日(木)

愛教研「教育情報385号」(令和7年5月30日発行予定)の編集・校正を行いました。本会のメンバーは、局長、部長、中予教育事務所管内の部員である校長、教頭です。

本号は、次年度の5月の定期総会後に発行するものです。ですから、定期総会本番の内容以外の文章の推敲や加筆修正等を行いました。その中の「みんなの広場」と「各地だより」の欄には、毎号六つの原稿が、各支部の情報宣伝部長の手配・推敲・執筆等によって寄せられます。編集・校正に当たり、表記については、「令和6年度愛教研の表記について」(愛教研教育情報編集委員会、愛教研グループウェア「文書共有08」に掲載。)に倣って修正します。内容・表現については、執筆者の思いや考えを尊重しながら、よりよく伝わるように努めています。今日が今年度最終の編集委員会でしたが、今回も委員はさすがの集中力で熱心な仕事ぶりでした。このようにして、今年度も、「速報」を含め六つの「教育情報」の編集・発行に尽力できました。

愛教研会員の皆様、今後とも、愛教研「教育情報」を楽しくお読みいただければ幸いです。情報宣伝部は、多くの時間と地道な努力を要する活動ばかりですが、「会員からの声を集め、届ける」という大切な務めを担い、誠実で堅実な事業推進に励んでいます。会員の皆様方、御理解と御協力をお願いします。

愛媛県PTA連合会との教育懇談会の開催

2月1日(土)

愛媛県PTA連合会の皆様との教育懇談会を開催しました。愛教研からは、16名の理事が参加しました。コミスクえひめ代表理事の西村久仁夫先生から「これからの学校と地域」と題して、御講演をいただきました。コミュニティ・スクールと地域学校協働活動で目指すこれからの学校と地域の在り方について、様々な事例を交えて分かりやすくお話しいただきました。その後、6つのグループに分かれ、それぞれの地域の状況や課題について情報交換を行いました。話合いも大いに盛り上がり、有意義な時間を過ごすことができました。

令和6年度 評議員会の開催

2月1日(土)

令和6年度評議員会を開催しました。会長挨拶の後、各局長から本年度の活動についての報告がなされました。続いて、補正予算についての提案があり、承認されました。意見交換では、旅費振込手数料有料化への対応及び創立65周年記念誌の発刊についての説明がありました。

へき地・地域教育研究会(へき地・地域教育部 第3回部長研修会)の開催

1月31日(金)

各17支部のへき地・地域教育部長が集い、第3回部長研修会を開催しました。本会には、次年度開催する「愛媛県へき地・地域教育研究大会」の会場校である美川小学校・美川中学校の両校長にも御参加いただきました。

確認及び協議事項では、まず、令和7年10月31日(金)に開催する「令和7年度愛媛県へき地・地域教育研究大会(美川大会)」に向けて、大会実施計画(開催要項)、運営・研修計画(開催までのスケジュール)等を検討しました。現時点での運営計画案を基に活発な意見交換がなされ、会場校及び各支部部長の「あらゆる面で良い大会にしよう」という意気込みが感じられる、建設的な話合いとなりました。続いて、本年度の実施事業の編成を行った後、「令和7年度『研究の手引』(案)及び行事計画」を確認し、次年度の事業実施について共通理解しました。

報告事項では、「全国へき地教育研究大会岡山大会」に参加した部長等から成果等について報告がありました。研究推進部長からは、「全へき連秋季大会参加」「愛媛県の研究活動状況」について、また、調査対策部長からは、「令和6年度愛媛県小中学校へき地校調査」について、詳細な説明がありました。

さらに、研究集録『愛媛のへき地・地域教育』(第55号)の配付計画及び次年度案等について確認し、引継ぎ等について共通理解しました。

最後に、各支部の情報交換をすることによって、他地域での活動の様子を知ることができ、今回も充実した会となりました。次年度もへき地・地域教育部は、地域教育の推進と学習指導の更なる深化・充実を目指して、一致団結して精進していく所存です。会員の皆様方の御理解と御協力をお願いします。

第4回教育研究員会(支部研究部長会)の開催

1月31日(金)

第4回教育研究員会(支部研究部長会)を開催しました。

教育研究局長の開会挨拶の後、「学力向上に取り組む先進地視察事業」の一環で、熊本県髙森町における令和6年度文部科学省委託「リーディングDXスクール事業」の公開授業に参加した西宇和支部研究部長から、研修報告がありました。高森町では、小中学校と義務教育学校の3校が「自立した学習者の育成」のテーマの下、約10年間の教育改革を進めており、重点的に育成する資質・能力を「1 選択・自己決定」「2 意図を持った協働」「3 次に生かす振り返り」として成果を上げている様子が紹介されました。特に、子どものICTスキルが高く、一人一人に任せる(委ねる)学習によって学力が上がっていることなどが、高森町に継続的に関わっている大学教授などの有識者から高く評価されているとのことでした。

その後、研究部長の司会進行によって協議に移りました。まず、教育研究局長から、本年度の教育研究局の活動に関して、第51回愛媛県教育研究大会(発表大会)、教育研究局(研究部関係)事業、第57回教育研究論文応募状況、及び支部研究活動補助金支出状況の報告がありました。

次に、来年度の教育研究局教研局研究活動の計画に関して、令和7年度用「研究の手引」に掲載の「愛媛県教育研究大会の研究推進について」と「授業モデルの見直し案」、第52回愛媛県教育研究大会(統一大会)の推進計画、支部研究活動補助金、先進地視察事業、及び第58回教育研究論文募集要項案について協議・確認しました。

さらに、事務局長から、来年度の郡市教科等委員長会への派遣数を、各支部の学校数や会員数の実態に応じて削減する方向で県教科等委員長や支部長など協議を重ねていくことが説明されました。これを受け、来年度の郡市教科等委員長・専門研究委員会の開催について協議し、専門研究委員会代表委員選出・支部別代表委員の割当を決定しました。

今回の支部研究部長会によって、本年度の教育研究局の研究活動の成果と課題を確認するとともに、来年度の教育研究局の研究活動の見通しを持つことができました。なお、今回の支部研究部長会は、本年度の最終回になりました。各支部研究部長の方々には、1年間、大変お世話になりました。ありがとうございました。

資質向上のための青年・壮年教職員合同研修会の開催

1月30日(木)

資質向上のための青年・壮年教職員合同研修会が開催されました。

前半の合同研修会では、愛媛県教育研究協議会副会長から「学校におけるミドルリーダーシップ」のテーマの下、講話がありました。今回研修会に参加した支部青年・壮年部長は、各校においてもミドルリーダーとして重要な役割を担っています。それだけに、ミドルリーダーに必要な力は何か、学校という組織の中でどのような機能を果たすべきかという観点からの講話は、各々の立場で自身のミドルリーダー像の構築に向けて考える大切な機会となりました。

次に、ジョブカフェ愛workの事業企画開発グループディレクター キャリアコンサルタント様より「愛媛の若者の実態~地域に根ざしたキャリアを選ぶ若者の傾向~」というテーマの下、御講話をいただきました。「若年女性実態調査」で見られた県内在住者と県外在住者の「人生観・仕事観に現れた価値観の違い」から、“情報に触れる・知る機会”や“つながる機会”を設けるなど、教育の場でどのようなことができるか御提案くださいました。また、就職支援の現場で感じる愛媛の若者の課題から、“自分を知る機会(自己理解)”の重要性を強調され、そのための具体策も御提案くださいました。

その後、壮年部・青年部の一年間の活動の成果と課題が担当者から報告されました。どの活動も、壮年部と青年部の連携の下、会員のニーズに応え会員意識の高揚を図る研修会、参加者同士の交流を目的とした体験活動を軸とした研修会となっていました。

後半は、部会別研修で、壮年部と青年部に分かれ、令和7年度の活動について企画・検討をしていきました。今年度の成果と課題を踏まえ、よりよい研修ができるよう内容の工夫、検討がなされました。

第2回編集部長研修会の開催

1月23日(木)

第2回編集部長研修会を開催しました。

教育研究局長から、「生成AIを活用することが多いですが、ChatGPTに書いているからその内容や言葉をベースにするなどのように、主従が逆転しないようにしていくことが大切です。愛教研では、「愛媛の教育」など印刷物を作成していますが、書物を作る意義を忘れないようにしたいです。執筆に費やす時間が多い分、言葉の一つ一つに執筆者の思いが詰まっています。その思いを想像して読んでいきたいです。デジタル化が進んでいる中でも、書物を手に取って読む意義を忘れないようにしたいものです。」と挨拶がありました。その後、今年度の事業報告と、来年度の事業計画について検討をしました。

情報交換では、各支部が編集・発行している情報誌の紹介とともに、編集部活動の工夫や課題について意見が出されました。どの支部も、支部の状況を鑑みて、研修や教職員のつながりを大切にした内容を充実させ、魅力ある広報誌の編集に努めていました。

また、令和7年度は、愛教研創立65周年を迎えることを受けて、編集部が中心となって記念誌を作成します。そこで、この研修会において記念誌の内容や今後のスケジュールについて確認をしました。「これまでの愛教研の歩みを振り返り、将来への布石になる」記念誌の作成に努めていきます。

次年度も、記念誌の作成を含め、実践研究的な面を主体とした総合誌の編集・発行に取り組みます。

第2回研究集録編集委員会の開催

1月17日(金)

教育研究局の研究部と編集部、及び松山支部の編集部から編集委員が参集し、「第51回愛媛県教育研究大会(発表大会)研究集録」の原稿の初校を行いました。

今後、2月に二校を行い、3月中旬に各校に配付する予定です。この研究集録には、11月に宇和島市立明倫小学校と宇和島市立城南中学校を会場に開催された第51回愛媛県教育研究大会(発表大会)での公開授業や研究発表、県教科等委員長や愛媛大学のアドバイザーの先生からの指導助言や講話など、「深い学び」の実現を目指す上での効果的な実践や情報が満載です。お手元に届きましたら、ぜひ御一読ください。

令和7年度用「研究の手引」作成委員会の開催

1月16日(木)

エスポワール愛媛文教会館の大ホールにおいて、令和7年度「研究の手引」作成委員会を開催しました。助言者として愛媛県教育委員会と愛媛県総合教育センターから31名の方々がお越しくださり、愛教研からは各教科等・専門研究委員長と関係する4部の部長、及び幹事等の約60名が参加しました。

まず、全体会では、愛教研会長の開会挨拶の後、愛媛県教育委員会義務教育課の総括担当係長様から、現在の教育の重点や今後の動向、及び生成AIの活用究に関わる講話をいただきました。また、愛教研教育研究局長からは、来年度から始まる第15期2年サイクルの研究推進の内容や留意事項等、及び「授業改善の視点・具体的な方策」カードの改善について説明がありました。

その後の分科会では、各教科等・専門研究委員会と各部に分かれ、原稿審議を行いました。この原稿は、それぞれの来年度の研究主題や研究のねらい、研究の視点等について、各支部からの改善要望も踏まえて、委員長と幹事が中心になって検討・作成したものです。この原稿を基に、担当の指導者の皆様に来年度の研究について説明するとともに、指導者の皆様から指導・助言をいただきました。

今後、校正の作業を経て、3月中旬には完成し、来年度早々には会員の皆様のお手元に届くようにいたします。今回編集する「研究の手引」が、各校や会員の皆様の研究の一助になることを願っています。

第2回県教科等・専門研究委員長会の開催

1月16日(木)

各教科等委員長と専門研究委員長が参集し、協議を行いました。

まず、本年度の各教科等・専門研究委員会の研究活動(研究会実施状況、研究成果刊行物、研究組織負担金支出状況、愛媛大学教育学部との連携等)について、各委員長から報告がありました。

次に、教育研究局研究部長から、来年度からの第15期愛媛県教育研究大会の研究主題や研究計画、及び統一大会の開催要項について説明がありました。

また、事務局長からは、第11回調査・検証委員会の報告に基づき、各支部の教科等・専門研究委員会の代表選出の在り方や銀行振込手数料の有料化に伴う対応等について説明があり、意見交換を行いました。

今回の協議を受け、次回の県教科等・専門研究委員長会(2月10日 10:00~)では、来年度の活動計画等について、更に具体的に協議いたします。

第4回教育研究推進協議会(理事会)の開催

12月26日(木)

第4回理事会をハイブリッド形式で開催しました。インフルエンザが流行しており、参集者は皆マスク着用での会議となりました。まず初めに、会長挨拶として、愛媛県教育研究大会をはじめとした2学期の事業の総括をしていただきました。研修では、「支援から志縁へ」を目指した学校と地域の連携について話していただきました。評議員会や来年度の事業についても、熱心に協議していただきました。来年度、愛教研は創立65周年を迎えるため、記念誌の発行を計画しています。コロナ禍を乗り越え、新たな方向性で活動を進めている愛教研の各組織の取組をまとめます。

へき地・地域教育研究会(へき地・地域教育部 第2回常任部員研修会)の開催

12月13日(金)

令和7年1月31日(金)開催予定のへき地・地域教育部第3回部長研修会を前に、重要な議題を協議しました。本会のメンバーは、法制情報局長、へき地・地域教育部長(松山支部部長)、副部長2名(新居浜支部部長、北宇和支部部長)、常任部員7名(今治・越智支部部長、東温支部部長、上浮穴支部部長、西予支部部長、宇和島支部部長、西条支部部長)の計10名の校長です。本会はこれまで、11月22日に第1回を開き、研究集録『愛媛のへき地・地域教育』(第55号)の編集・校正を行うなど、へき地・地域教育部の事業推進に当たり、重要な役割を果たしてきました。

今回の確認及び協議事項では、まず、へき地・地域教育の令和7年度「研究の手引」(案)の検討、へき地教育優良青年会員表彰についての選考審議、本年度実施事業の反省及び来年度行事計画(案)の検討等を行いました。続いて、令和7年10月31日(金)に久万高原町で開催する「令和7年度愛媛県へき地・地域教育研究大会美川大会」に向けて、大会実施計画、運営・研修計画等を検討しました。令和6・7年度研究指定校 美川小学校・美川中学校の1年目の実践を踏まえて、活発な意見交換がなされました。最後に、『愛媛のへき地・地域教育』(第55号)の初校原稿の校正(第2校)を行いました。

このように、へき地・地域教育部では、研究主題「主体的・協働的に学び、ふるさとへの誇りと愛着を持った人間性豊かな子どもの育成 ―地域教育の推進と学習指導の深化・充実を目指して―」を踏まえ、愛媛県へき地・地域教育研究大会の成功に向けて、引き続き一致団結して研究・研修に励み、教育実践を積み重ねていく所存です。会員の皆様方の御理解と御協力をお願いします。

教職員福利厚生研究会(第3回部長研修会)の開催

12月6日(金)

第3回部長研修会を開催しました。本年度の福利厚生部の活動の反省及び来年度の計画について話し合いました。また、各支部の活動について情報交換を行いました。どの支部においても、会員相互の親睦を図るため、改善をしながら活動を続けていこうと努力していることが話されました。これからも会員の皆様が、参加しやすい活動になるよう工夫していきたいと思います。

愛教研「教育情報」の編集 ~法制情報局情報宣伝部第3回編集小委員会の開催

12月5日(木)

愛教研「教育情報384号」(令和7年1月10日発行予定)の編集・校正を行いました。本会のメンバーは、局長、部長、中予教育事務所管内の部員である校長、教頭です。本委員会はこれまで、第1回6月11日(火)に開催し382号を、第2回9月12日(木)には383号を作り上げてきました。

今号では、会長の年頭の御挨拶や、第51回愛媛県教育研究大会(発表大会)をはじめ第53回放送教育研究会四国大会愛媛大会等の、令和6年秋から冬にかけて愛媛で開催した各教科等の大きな研究大会の様子を報告します。また、特集記事である教育座談会では、「地域とともにある学校を目指して -コミュニティー・スクールを導入した学校づくり-」と題して、3名の講師(パネリスト)の実践に基づいた講話・指導を詳細に掲載します。今回も見所満載の12ページです。

編集・校正に当たり、表記については、「令和6年度愛教研の表記について」(愛教研教育情報編集委員会、愛教研グループウェア「文書共有08」に掲載。)に倣って修正します。内容・表現については、執筆者の思いや考えを尊重しながら、よりよく伝わるように努めています。今回も長時間の活動でしたが、委員はさすがの集中力で熱心な仕事ぶりでした。愛教研会員の皆様、楽しくお読みいただければ幸いです。

次回(第4回)の編集小委員会は、2月4日(火)開催予定です。情報宣伝部は、多くの時間と地道な努力を要する活動ばかりですが、「会員からの声を集め、届ける」という大切な務めを担い、誠実で堅実な事業推進に励んでいます。会員の皆様方、今後とも御理解と御協力をお願いします。

第3回教育研究委員会(常任研究部員研修会)の開催

12月3日(火)

教育研究局研究部の常任部員が参集し、12月に開催の理事会や1月に開催の支部研究部長会で提出する資料の検討を行いました。

まず、本年度の教研局研究活動の反省と課題に関する協議では、11月7日(木)に開催された第51回愛媛県教育研究大会(発表大会)について、研究指定校と大会役員からのアンケートの回答を基に成果と課題を明らかにしました。特に、研究指定校の宇和島市立明倫小学校と宇和島市立城南中学校の公開授業での児童生徒が興味・関心を高めて自分の思いや考えを発表し聞き合う様子、研究協議での充実した質疑応答と意見交換、全体会における研究指定校の工夫を重ねてきた取組が明確に示された研究発表、愛媛大学アドバイザーの皆様の理論と実践をつなぐ指導助言について多くの方から高評の声が届いており、2年サイクル6年スパンの総括にふさわしい発表大会になったことがうかがえました。今回の成果と課題は、次期研究大会に反映させていくことを確認しました。

次に、次年度の教研局研究活動の計画に関する協議では、令和7年度用「研究の手引」に掲載する「愛媛県教育研究大会の研究推進」や「授業改善の視点・具体的な方策カード」、第52回愛媛県教育研究大会(統一大会)の開催要項や参加者計画などについて検討しました。今後、本年度の実績を踏まえ、次年度の教研究局の活動に向けた準備を具体的に進めてまいります。

研究集録『愛媛のへき地・地域教育』(第55号)の編集 ~ へき地・地域教育部第1回常任部員研修会(編集委員研修会)の開催 ~

11月22日(金)

へき地・地域教育部の部長・副部長・常任部員等の計8名が集い、研究集録『愛媛のへき地・地域教育』(第55号)の編集・校正を行いました。本号の掲載内容は、県教委義務教育課へき地・地域教育担当指導主事からの言葉をはじめ、「令和6年度へき地・地域教育部研究活動」「愛媛県小中学校へき地校調査報告」「令和6・7年度研究指定校(美川小・中学校)1年目の実践報告」「全国へき地教育研究大会(岡山大会)参加報告」、さらに、各支部の代表執筆者による「支部だより」「随想」「研究実践」など、60ページを超えるものになる予定です。編集委員である各校長は、執筆者の思いを推し量りながら、より良いものになるよう、長時間、一所懸命に推敲・校正に取り組みました。

本号は、今後更に2回の校正を経て、来年2月初旬に県下全小中学校、教育行政機関等へお届けします。上記のとおり、研究大会実施報告の他に、本県各支部のへき地・小規模校での「地域とともにある学校づくり」の教育実践や、全国や中四国のへき地教育の動向等、貴重な研修内容や情報が満載です。各校においては、是非とも御一読・御活用いただき、県のへき地・地域教育の研究主題「主体的・協働的に学び、ふるさとへの誇りと愛着を持った人間性豊かな子どもの育成 ー地域教育の推進と学習指導の深化・充実を目指してー」を踏まえて、引き続き研究・研修に励み、教育実践を積み重ねていくことをお願いします。

教育座談会の内容を愛教研「教育情報」へ ~法制情報局情報宣伝部第5回常任部員研修会の開催

11月14日(木)

去る9月26日に開催した「教育座談会」の記録内容の編集・校正を行いました。目的は、愛教研「教育情報384号」(令和7年1月10日発行予定)にその詳細を掲載することです。本会のメンバーは、法制情報局長、情報宣伝部の部長、副部長、常任部員、編集委員の10名です。本会はこれまで4回開催し、教育座談会の企画・運営・準備等、情報宣伝部の事業推進に当たり、重要な役割を果たしてきました。

今回の教育座談会は、「地域とともにある学校を目指して -コミュニティ・スクールを導入した学校づくり-」のテーマの下、それぞれの立場の3名の講師が、現状や実践を踏まえた、今後の方向性や課題などについて熱く語りまし た。それは大変有意義な研修内容でした。各常任部員は、「教育座談会に参加していなくとも、原稿(教育情報)を読むことで、研修ができる内容に」を合言葉に、テープ起こしから内容精査、書き言葉への修正・推敲などの緻密な編集・校正作業に取り組んできました。本会では、最終校正として、常任部員同士で複数の原稿を相談・確認し、最終的に情報宣伝部長、法制情報局長の推敲・指導を受ける形で原稿を仕上げました。愛教研会員の皆様、今後の「地域とともにある学校づくり」を推進するため、その研修として、お読みいただければ幸いです。

また、本会では、次年度の教育座談会のテーマ、講師候補者、討議の柱などについて案を出し合い、検討しました。テーマ案としては、「防災教育」「若年層の人材育成」「表現力・コミュニケーション力の育成」「不登校対応」などが挙がりました。来年2月に開催する情報宣伝部第3回部長研修会で部長会案を決定する予定です。

愛教研情報宣伝部は、多くの時間と地道な努力を要する活動がほとんどですが、「教育情報を集め、会員に届ける」という大切な務めを担い、堅実に頑張っています。会員の皆様、今後とも御理解と御協力をお願いします。

「愛媛県教育研究大会(発表大会)研究集録 第1回編集委員会」の開催

11月11日(月)

教育研究局研究部長と編集部長、編集副部長が参集し、11月7日(木)に開催された第51回愛媛県教育研究大会(発表大会)で撮影した写真の中から、研究集録の表紙やグラビアに掲載する写真を選定しました。

今後、研究指定校からの授業と研究協議に関する原稿や感想執筆担当の方からの原稿などを基に、3月の研究集録の発行に向けて編集作業を進めてまいります。

今回の研究集録は、愛教研の2年サイクル6年スパンの研究の集大成になりますので、ぜひとも会員の皆様にお読みいただき、研修等で御活用くださることを願っています。

第51回愛媛県教育研究大会(発表大会)の開催

11月7日(木)

研究指定校の宇和島市立明倫小学校と宇和島市立城南中学校を会場に、両校合わせて約400名の会員の参加を得て、第51回愛媛県教育研究大会(発表大会)を開催しました。今回は、第14期2年サイクル、3期6か年の最終年次として、大会主題「子どもが変わる教育の推進」~主体的・対話的で深い学びに向かう授業の創造~ の「深い学び」に焦点を当てた研究実践の総括を行いました。

午前中は、明倫小学校の研究主題「『主体的に学び、粘り強く探究する子どもの育成』~『問い』から深い学びへとつなぐ単元デザインの構築~」、城南中学校の研究主題「自ら問い、考え、協働的に課題を探究する生徒の育成」の具現化を図る授業が公開され、その後の熱心な研究協議によって成果と課題を共有しました。

また、午後からは、開会式の後、研究指定校の研究発表とディスカッションを行い、愛媛大学のアドバイザーより指導助言と総括をいただきました。両校の「深い学び」に焦点を当てた2年間にわたる研究実践から、授業における「問い」と「振り返り」の効果、教職員の協働体制の重要性などが成果として挙がるとともに、児童生徒の学習状況の見取り(評価)などが課題として挙がりました。

なお、当日の研究発表・ディスカッション・総括の様子(動画)は、以下のサイトで公開しています。多くの会員の方が視聴され、さらに校内での研究などに活用していただければ幸いです。

〇 愛教研ホームページ(http://aikyokenhp.com/hp/)「主な研究大会」

愛媛県教育研究大会(発表大会)→「教育研究局研究部のサイト」をクリック

〇 愛教研グループウェア(http://aikyoken.com/)「掲示板」

「愛媛県教育研究大会(発表大会)に御参加の皆様へ」

第57回青年教職員研究大会の開催

10月26日(土)

青年教職員研究大会は、「学校教育活動の中核を担う青年教職員としての資質向上に努め、愛媛教育の未来を展望し、そのあるべき姿を求める」ことを目的に、毎年実施しています。今年度で第57回を数え、大会テーマは、昨年度に 引き続き「わたしの生きがい・働きがい」です。

最初に、組織局長より、「日々多忙の中、今日は、自身の生きがいに思いをはせ、横のつながりを深める時間にしてほしい。」と挨拶があった後、令和6年度に実施した青年部活動(INGプロジェクト、四年目研修会)の報告を行いました。どの活動も工夫が凝らされ、活動の目的を達成していることが伝わってきました。支部を越えた参加者同士のつながりが深まっていることも実感できました。

次に、ワークショップが行われました。ワークショップのテーマは以下のとおりです。

①「集中力もパフォーマンスも上がる!背中をゆるめる歩き方セミナー」

②「手のひらサイズで子どもの心をつかむマジック」

③「ゴスペルをうたおう~君は愛されるため生まれた~」

ワークショップ後のグループトークの時間は、まず、ゴスペルを体験した先生全員で歌を披露しました。迫力のある歌声、心情豊かな表現は、聴いている人を魅了しました。わずか50分でここまで表現できることに驚きでした。その後、それぞれが体験したこと、思ったことなどについて意見交換をしました。

ワークショップについて参加者からは、「今までよい姿勢についてあまり考えたことがなかった。しかし、歩き方セミナーを受講し、毎日のちょっとした取組で大きな変化となることを知り驚いた。子どもたちとも一緒にやってみようと思う。」「マジックでは、種や方法だけでなく、見せ方や見る人への配慮の仕方を学ぶことができた。『3回指示すると1回忘れている』や『どういう風に語ると納得するか』など、子どもとの接し方に生かせることがたくさんあった。」「ゴスペルでは、はじめ緊張して大きな声を出せなかったが、次第にみんなと声を合わせるのが楽しくなった。」などの感想が寄せられました。また、「ワークショップの50分という時間があっという間に感じられるほど、有意義な研修となった。今日の学びを早く学校で子どもたちに伝えたいという気持ちである。」「普段は体験できないワークショップに参加することができ、自分自身すごく楽しむことができたし、実感したことを子どもたちへの指導に生かしていきたいという気持ちでいっぱいである。ワークショップが盛りだくさんで、とても参加しやすく、ぜひ周りの先生方に参加を進めたいと思う。」という声が聞かれました。終盤のグループトークでは、話が盛り上がり、絆が深まっていく様子が感じられました。

「わたしたちの愛教研」第2回編集委員研修会

10月18日(金)

愛教研の組織や活動をより深く理解してもらうために、毎年『わたしたちの愛教研』(リーフレット)を作成しています。これは、全会員に配付されるとともに、外部の方に愛教研を知っていただくために活用されます。愛教研のことが一目で分かり、大変有効なものです。

第2回編集委員研修会では、令和7年度版の表紙案や構成案、内容についての案を出し合いました。また、令和6年度の愛教研活動の写真から、研修会の様子がよく伝わるものを選定していくなど、よりよいリーフレットの完成を目指して審議を行いました。令和7年度版も、愛教研の目的・性格・使命・組織・活動内容がしっかりと伝わるリーフレットになるよう編集作業を進めていきます。

教育座談会の内容を編集 ~法制情報局情報宣伝部第4回常任部員研修会の開催

10月17日(木)

去る9月26日に開催した教育座談会の記録内容の編集・校正を行いました。目的は、愛教研「教育情報384号」(令和6年1月10日発行予定)にその詳細を掲載することです。本会のメンバーは、法制情報局長、情報宣伝部の部長、副部長、常任部員、さらに、編集委員の10名です。本会はこれまで、5月23日に第1回、7月11日に第2回、9月26日に第3回として開催し、教育座談会の企画・運営・準備等、情報宣伝部の事業推進に当たり、重要な役割を果たしてきました。

今回の教育座談会は、「地域とともにある学校を目指して -コミュニティ・スクールを導入した学校づくり-」のテーマの下、それぞれの立場の3名の講師が、現状や実践を踏まえた、今後の方向性や課題などについて熱く語りました。それは大変有意義な研修内容です。各部員は、是非とも多くの会員に内容の詳細を伝えたい一念で、テープ起こしから内容精査、書き言葉への修正・推敲などの緻密な編集・校正作業に取り組みました。今回も長時間の活動でしたが、さすがの集中力で熱心な仕事ぶりでした。次回の常任部員研修会(第5回)を11月14日(木)に開催し、一応の仕上げを行う予定です。

愛教研会員の皆様、「地域とともにある学校づくり」を今後推進していくための研修資料として、楽しくお読みいただければ幸いです。

愛教研情報宣伝部は、多くの時間と地道な努力を要する活動がほとんどですが、「教育情報を集め、会員に届ける」という大切な務めを担い、堅実に頑張っています。会員の皆様、今後とも御理解と御協力をお願いします。

令和6年度 教育座談会の開催

9月26日(木)

今年度の教育座談会は、例年どおり法制情報局情報宣伝部の主催ですが、同局の法制対策部長、へき地・地域教育部長も支部の代表として出席して開催されました。テーマは、「地域とともにある学校を目指して -コミュニティー・スクールを導入した学校づくり-」です。討議の柱として、「学校が抱える課題を解決し、子どもたちの豊かな成長を図るための、コミュニティ・スクールのメリット・魅力」「これからコミュニティ・スクールを推進するために、今ある課題とその解決に向けた取組」の二つを設定し、出席者で質疑応答や意見発表、情報交換等を行いました。

講師(パネラー)は、学識経験者として、文科省CSマイスター・一般社団法人コミスクえひめ代表理事、学校現場から、実践豊富な新居浜市の小学校長、そして、コーディネーターの立場から、東温市地域コーディネーター・えひめ地域コーディネーター・ネットワーク事務局長の3氏を迎え、それぞれの立場から、現状や実践を踏まえた、今後の方向性や課題などについて話していただきました。

「教育を学校に閉じ込めない。『壁』を取り払うために学校運営協議会を活性化していく。仕組みのアップデートを繰り返すこと」「今や意見の言いっ放しの学校運営協議会では、本質を分かっていない。子どもが幸せになるためにどうするかの議論を」「『次世代の地域の担い手の育成』や『地域の担い手が成長する学校や地域のよりよい環境改善』がCSのメリット・魅力。子どもも先生も保護者も地域の方もみんなが笑顔になる」「今ある課題とその解決に向けた取組のポイントは、『子どもの居場所づくり』をし、『先生になって良かったと実感するCS活動』にしていくこと」「温かなつながりの中で、子どもたちに挑戦させる、地域の力を信じて思い切って任せる」「前例主義に縛られている先生方の願いを実現するために、先生方とのコミュニケーションを密にしていく」等、講師が熱く語られる数々の実践と珠玉の言葉に参加者は魅了され、実践意欲が大いに高まりました。

この講話・御指導については、「愛教研グループウェア」で動画配信にて公開しています。会員の皆様、ぜひ視聴願います。さらに、愛教研「教育情報」384号(令和7年1月上旬発行予定)に、本座談会の内容の詳細を掲載します。併せて御覧ください。

教育座談会の運営・準備(最終確認) ~情報宣伝部第3回常任部員研修会の開催

9月26日(木)

本日午後にいよいよ開催の「教育座談会」の運営・準備について最終確認を行いました。本会のメンバーは、法制情報局長、情報宣伝部長、副部長、常任部員、編集委員である校長及び教頭の計9名です。本会は、法制情報局のビッグイベントである教育座談会の企画・運営・準備をはじめ、情報宣伝部の事業推進に当たり、重要な役割を果たしてきました。

今年度の教育座談会のテーマは、「地域とともにある学校を目指して-コミュニティ・スクールを導入した学校づくり-」です。学識経験者、学校現場、コーディネーターとそれぞれの立場の3名の講師(パネリスト)から、テーマについて、現状や実践を踏まえた、今後の方向性や課題などについて意見(講話・指導)を伺い、参加者の資質・能力の向上に資する場とします。

本会の協議では、教育座談会の運営・進行の在り方、会場設置、オンデマンド配信等について、細部まで打合せを行いました。また、教育座談会は大変有意義な研修内容であるため、多くの会員に内容の詳細を伝えるべく愛教研「教育情報」に特別記事として掲載する編集の在り方についても最終確認しました。

このような綿密な計画・準備によって法制情報局の事業は円滑に推進できています。なお、今回の教育座談会には、参加者枠を大きく広げて、法制情報局法制対策部及びへき地・地域教育部の部長も、支部の代表として研修に参集します。

愛教研「教育情報」の編集 ~ 情報宣伝部第2回編集小委員会の開催

9月12日(木)

愛教研「教育情報383号」(令和6年10月11日発行予定)の編集・校正を行いました。本会の委員は、法制情報局長、情報宣伝部長、中予教育事務所管内の情報宣伝部長である校長、教頭であり、事務局員を含めて計6名です。

今号には、第51回の教育文化講演会をはじめ、この夏に実施しました数々の自主研修・研究会の報告や、会員諸氏の所感などを掲載します。今回も見所満載の内容です。楽しくお読みいただければ幸いです。

編集・校正に当たり、表記については、「令和6年度愛教研の表記について」(愛教研教育情報編集委員会、愛教研グループウェア「文書共有08」に掲載。)に倣って修正します。内容・表現については、執筆者の思いや考えを尊重しながら、よりよく伝わるように努めています。今回も長時間の活動でしたが、委員はさすがの集中力で熱心な仕事ぶりでした。このようにして、年間6号発行の愛教研「教育情報」は作成されています。

次回(第3回)の編集小委員会は、12月5日開催予定です。情報宣伝部は、多くの時間と地道な努力を要する活動ばかりですが、「会員からの声を集め、届ける」という大切な務めを担い、誠実で堅実な事業推進に励んでいます。会員の皆様方、今後とも御理解と御協力をお願いします。

第3回教育研究員会(支部研究部長会)の開催

8月27日(火)

第3回教育研究員会(支部研究部長会)を開催しました。

教育研究局長の開会挨拶の後、研究部長の司会で協議に移りました。

まず、11月7日(木)に宇和島市立明倫小学校と宇和島市立城南中学校を会場に開催する第51回愛媛県教育研究大会(発表大会)の運営等について検討と確認を行いました。指名参加者の皆様には、9月中旬頃に各支部研究部長から案内文書が届きますので、御確認ください。また、今回から次期の研究構想についても協議を開始し、来年度に予定される第52回愛媛県教育研究大会(統一大会)の開催要項を検討しました。

次に、第57回教育研究論文の応募処理について確認しました。今回の募集につきましては、後日、各支部研究部長より各校に案内の文書を送らせていただきます。また、先日各校にお届けしました「第56回教育研究論文集」や愛教研グループウェアにも募集要項や昨年度の入賞論文を掲載しておりますので、御参照ください。会員の皆様からの多数の御応募を期待しています。

最後に、来年度の「研究の手引」の作成に向けて、研究主題・ねらいの改正に関する各支部の希望調査について検討しました。この件につきましては、後日、各支部研究部長より、各支部教科等委員長・専門研究委員の方に依頼する文書が届きますので、御協力をお願いいたします。

教育情報研究会(情報宣伝部 第2回部長研修会)の開催

8月23日(金)

各支部の情報宣伝部長が参集し、午前中開催の教育法令研修会に引き続き、第2回部長研修会を実施しました。まず、9月26日(木)開催予定の「教育座談会」の内容・運営・準備等について協議しました。

今年度のテーマは「地域とともにある学校を目指して -コミュニティ・スクールを導入した学校づくり-」。社会総掛かりでの教育の実現が求められている中、様々な立場の講師から、コミュニティ・スクールを導入した学校づくりについての御意見を伺い、今後の「地域とともにある学校づくり」を推進するための、教職員の資質・能力の向上に資する場とすることが、開催の趣旨です。今年度は、法制情報局法制対策部及びへき地・地域教育部の各支部部長も参加し、文教会館大ホール開催の法制情報局のビッグイベントとなります。

今回は、5月23日の第1回常任部員研修会、7月11日の第2回常任部員研修会などでの審議・協議を経て、教育座談会の実施計画、講師への派遣依頼、進行案、会場図、さらには、事後に、内容の詳細を掲載する愛教研「教育情報」の編集計画について、綿密な話合いを行いました。また、情報宣伝部長が中心となり、効率的な記録・編集の仕方について、主体的に研修を重ねました。

最後に、「教育情報」の編集について、次号394号からの執筆者への原稿依頼の仕方を再確認し、全員で共通理解しました。情報宣伝部は、多くの時間と地道な努力を要する活動ですが、引き続き、「会員からの声を集め、届ける」という大切な務めを担い、誠実に堅実に歩んでいきたいと思います。会員の皆様方の御理解と御協力をお願いします。

教育法制研究会(法制対策部 第2回部長研修会)の開催

8月23日(金)

各支部の法制対策部長が参集し、午前中開催の教育法令研修会に引き続き、第2回部長研修会を実施しました。まず、令和6年度「対県要望活動」推進の概要、「令和6年度の要望」(案)、第1回いっせい職場集会の実施方法などについて再確認しました。

次に、第1回いっせい職場集会の集計結果について審議しました。来る9月下旬に、愛教研会長、法制情報局長、事務局長によって、「対県要望」について県との折衝を行う予定ですが、その際に用いる折衝用の資料を作成しました。作成の仕方としては、四つのグループに分かれ、各要望内容について、多くの「各支部から声(意見)」を整理し、簡潔な言葉にまとめました。3時間にわたり熱心に審議及び資料作成を行い、県教委義務教育課長へ直接渡すものが出来上がりました。

最後に、第3回部長研修会の実施方法(メール意見交換)や、教育を語る会、支部職場代表者会の実施及び進捗状況等について、意見・情報交換しました。

各支部部長の声として、「要望案に対する、支部の会員の声を確実に集め、まとめることに尽力する」ことや、「なかなか要望どおりにならなくとも、繰り返し、会員の声を大切にし、県に伝え続けていく」ことなどが挙がり、共通理解しました。

法制対策部は、引き続き、会員のために真摯に堅実に活動し、「支部の声の代弁者」たる務めを果たしていきたいと思います。来年1月には、「令和6年度要望に対する県からの回答」を受けて、各支部で第3回いっせい職場集会を実施する予定です。会員の皆様方の御理解と御協力をお願いします。

令和6年度 教育法令研修会の開催

8月23日(金)

法制情報局の法制対策部と情報宣伝部合同で、令和6年度教育法令研修会を愛媛文教会館で開催しました。講師として愛教研顧問弁護士をお招きし、「『学校教育と法律』~判例等に学ぶ~」と題して、御講話・御指導いただきました。

「子どもを取り巻く諸問題、保護者からのクレーム」「危機管理、学校事故等への対応」などについて、基本的な心構えやポイントを御示唆いただき、支部から寄せられた質問事項一つ一つに法的根拠を明確にしながら回答・解説していただきました。校外での問題行動、児童生徒間・保護者間トラブル、学校への不審者侵入対応、管理職や担当教員の弁済等、学校が直面している様々な問題に対して、弁護士という立場からの見解を具体的に述べていただき、大変有意義な研修となりました。

受講者からは、「法的な観点から、学校として責任を問われることと問われないことを分かりやすく説明していただき、大変勉強になった。保護者への対応の在り方も明快で、今回の話の内容を、学校側が知っているのと知らないのとでは、対応に大きな違いが出ると思う」「顧問弁護士先生に、判例を基に詳しくお話いただき、自分の学校でもあることとだと、自分事として捉えることができた。学校現場にいると、法律から離れているように感じたが、今回の話を聞き、とても関係があるという認識に変わった」等、貴重な学びを喜ぶ声が多々寄せられました。

本研修会で得た貴重な学びや情報を、愛教研会員向けの「愛教研グループウェア」にてオンデマンド配信しています。会員の皆様、どうぞ御覧ください。

第2回研究指定校研究協議会・教育研究委員会(常任部員会)の開催

8月23日(金)

愛媛大学のアドバイザーの皆様、研究指定校の宇和島市立明倫小学校と宇和島市立城南中学校の発表者の先生方に御出席いただき、第2回研究指定校研究協議会・教育研究委員会(常任部員会)を開催しました。教育研究局長の挨拶の後、まず、第51回愛媛県教育研究大会(発表大会)の運営や準備等について確認をしました。次に、研究指定校の研究発表がありました。これは、発表大会当日の全体会における研究発表のリハーサルになります。両校とも、二年間の研究の取組や成果・課題について充実した内容になっており、参加者から研究の質的なレベルの高さに感心する声が上がっていました。愛媛大学のアドバイザーの皆様からは、「深い学び」を具現化するための研究のポイントや効果的なまとめ方について、示唆に富んだお話をいただきました。本日の会で、発表大会当日の研究発表や公開授業がますます楽しみになってきました。各支部からの指名参加者をはじめ会員の皆様、11月7日開催の発表大会が2年サイクル6年スパンの研究の集大成となりますことを御期待ください。

青年教職員研修会(INGプロジェクト)の開催

青年部では、東・中・南予ブロック別に青年教職員研修会(INGプロジェクト)を実施し、親睦と情報交換を図るとともに、地域の特性を生かした活動を体験し、教職員の資質向上に努めています。ブロック別に輪番制で担当支部を決め、企画運営を行っています。

<東予青年教職員研修会>

令和6年8月9日(金)

今治・越智支部が担当し、しまなみ海道サイクリング、来島海峡潮流体験、海鮮バーベキューを行いました。晴天に恵まれ、美しい海を眺めながら快適なサイクリングを行うことができました。潮流体験では、来島海峡の急流を見て自然の偉大さに感動するとともに、村上海賊の歴史について学びました。体験を通して、瀬戸内海の自然や文化のすばらしさについて学ぶ良い機会となりました。活動の最後は、海鮮バーベキューです。現地の新鮮な海の幸をいただきながら、東予の青年教職員同士で交流し、絆を深めた一日でした。

<中予青年教職員研修会>

令和6年8月7日(水)

上浮穴支部が担当しました。久万高原町の特色を味わってもらえる内容にしたいという思いから、久万高原町ふるさと旅行村でツリートレッキングの体験活動を行いました。ツリートレッキングとは、木の上のワイヤーやはしごを渡って木から木への空中散歩が楽しめるアクティビティです。難易度が上がるにつれて笑顔は消えていきましたが、全員全コースをクリアしました。真夏の昼間でしたが、山の中の日陰ということもあって快適に活動をすることができました。普段交流することの少ない他支部の先生方と親睦を深めることができ、INGプロジェクトの良さを実感できました。

<南予青年教職員研修会>

令和6年8月20日(火)

大洲支部が担当して、ブドウ狩りを行いました。大洲や内子はブドウが美味しいところとして有名です。そこで、旬の味覚であるブドウ狩りをする中で、会員相互の親睦を深めようと計画を立てました。参加者は、誰よりも甘く美味しそうなシャインマスカットを真剣に探し、収穫して味わっていきました。活動の中で、他支部の先生方と交流を深めることができ、他支部の取組などを知ることができました。地域の魅力に触れることで、より一層地域のすばらしさを感じることができました。

愛教研ピラティス教室

8月21日(水)

福利厚生局の夏休み最後の行事、愛教研ピラティス教室を実施しました。

講師の宮﨑ふみ先生に、明るく元気な声で分かりやすく解説していただきながら、気持ちよく運動することができました。

グループウェア掲示板に講師の先生の動画をアップしています。ぜひご覧いただき、実践してみてください。

四年目研修会(四年目絆プロジェクト)の開催

8月6日(火)

国立大洲青少年交流の家で、四年目研修会を開催しました。この研修会は、「採用から4年目の教職員同士が親和を深め、会員の資質向上と、相互の連帯意識の高揚及び組織活動の活性化を図る」ことを目的に行っています。今回は、愛媛県高等学校教職員組合から4名の先生方も参加し、33名で活動しました。活動内容は、自己紹介を兼ねた四年目のつぶやき、仲間づくりのレクリエーション(カプラブロック)、野外炊事(カレー)、ニュースポーツ(ボッチャ、ソフトバレーボール)でした。

参加者からは、「私たちの同期は、採用されたときはコロナ禍の真っ最中であったため、今回このように直接触れ合い、語り合い、遊べたことは本当に貴重な体験となった。」「東・中・南予を越え、更に校種の枠を越えて、このように仲を深めることができたのは、青春の金の思い出となった。ここでの出会いを糧に、学校に戻ってから、仕事にまい進していきたい。」「今日の研修会に参加して、同期といろいろな話をしたり、活動したりすることができた。同じ時間を共に過ごす中で交流を深めることができ、とても楽しい思い出を作ることができた。こんなに面白い同期がいるの だとうれしい気持ちになるとともに、これからも負けずに頑張っていきたいと前向きな気持ちになることができた。参加してよかった。」など、充実した時間を過ごせたという感想が寄せられました。

ゆっくり時間を過ごせる夏休みの一日を、同期と一緒に過ごし共に活動することは、次の仕事への活力につながっているようでした。そして、この研修会で深めた絆を今後もつなげていきたいという思いを強くしていました。

第51回教育文化講演会

8月7日(水)

第51回教育文化講演会を、愛媛県生涯学習センターの県民小劇場で開催しました。講師には、歌手の木山裕策さんをお招きし、「がんが教えてくれたこと」~自分に向き合って見つけた夢~と題して、御自身の人生を語っていただきました。自分を信じることの大切さや「たとえ失敗しても、チャレンジし続ける姿を子どもたちに見せていきたい」という思いを熱く語っていただきました。後半はミニコンサートとして、「home」を初めとして6曲の歌を披露していただきました。会場も盛り上がり、感動のある講演会となりました。

令和6年度 青壮年教職員夏季合同研修会・壮年教職員研修会の開催

8月1日(木)

午前中は、青年部と壮年部が一堂に会して青壮年教職員夏季合同研修会を開催しました。

脳力開発トレーニング「イプラスジム松山」代表をお招きし、「視機能トレーニング~勉強・スポーツの土台を育てるビジョントレーニング~」と題した体験型研修を行いました。受講者からは、「視機能トレーニングについて現在担任している生徒のことをイメージしながら参加できた。なぜ、そんな行動をするのかビジョンの視点でも見ていきたい。」「大変勉強になった。子どもたちを見るときの視点が増えたので、生徒にいつもと違うアプローチをしたり、部活動でも違う指導をしたりできると感じた。」「子どもだけでなく、自分自身にとっても大変役に立つ内容だった。体験活動、ワークショップを取り入れていただき、時間があっという間に過ぎた。教職員とも是非共有して、子どもたちの指導や支援に役立てていきたい。」など、興味深く、学びの多い講演だったという感想が多く寄せられました。視機能を高めることが自分認識力や空間認識力の向上につながり、学びの土台となることを理解することができた研修となりました。

グループ協議では、講演の内容や支部活動、学校の現状や取組などについて情報交換しました。「他支部の先生と交流して、その違いがとても面白かった。」「体験的な講演に加え、先輩方の話が聞け、2学期以降も前向きに教育活動に当たろうと思えた。」などの感想が聞かれ、貴重な時間となりました。

午後からは壮年教職員研修会を開催しました。講演は、「激甚化する自然災害における教育の役割~西日本豪雨災害の教訓~」という演題で、一般社団法人コミスクえひめ代表理事で元中学校長のお話を伺いました。受講者からは、「災害はいつやってくるか分からず、他人事ではないと思う。自分が勤める学校が避難所になることも考えながら話を聞いた。命と心を守るためにどうするのか学ぶことができてよかった。」「『守られた心をどうつなぐか』の中で、生徒たちが自分たちのことよりも、地域や地域の人のために考え、動くことができているのがすごいと思った。ピンチをチャンスにし、人として成長できている。」「『つながる』ことの大切さを改めて感じる時間となった。命、友達同士、家族、学校、地域がつながり、未来へ笑顔をつなげる。自分にできることを考えなければならないと感じた。子どもたちの思いをしっかり聞きたい。」など、「子どもたちのために」という核がぶれない取組、子どもを信じ、任せ、見守る取組に感動したという感想が寄せられました。災害を学校や教育の視点で語られた講演は、受講者の心に残り、未経験の事態が起こったときに自分はどう行動するかなど考えさせられるものとなりました。

令和6年度 専門局リーダー研修会の開催について

6月28日、7月5日、7月24日

専門局3部のリーダー研修会が終了しました。いずれの部も各支部の部長や委員長が参集し、また、Zoomを通じてリーダーとしての研修を深めました。

6月28日に開催された事務職員部は全国公立小中学校事務職員研究会の会長をお招きして全国的な学校事務研究の課題・方向性についての解説を受けました。

7月5日には養護教員部が愛媛大学医学部附属病院の医師から、不登校の子供への対応を中心に御指導いただき、子供たちへの支援方法の可能性が広がりました。

7月24日栄養教員部は、昨年度好評の調味料エバンジェリストの講師の先生に再来していただき興味深い講演を聞くことができました。3部ともに県教育委員会の指導を受けつつ、各支部の情報交換を行うことができました。専門局長の適切な指導助言の下、秋の研究大会に向けて熱い夏休みのスタートを切りました。

「~を安全にダウンロードすることはできません」のメッセージへの対応について

現在、愛教研グループウェアの添付ファイルを開くときだけ、「~を安全にダウンロードすることはできません」と警告が出ることがあります。(PC本体及び送信ファイルをウィルスチェックをしても何も問題はありませんでした。)

【応急措置】

「~を安全にダウンロードすることはできません」の警告にマウスのポインターをあわせて①その他のアクション(・・・)をクリックし、表示されるメニューから②[保存]をクリックして、③「保持」をクリックしてください。その後は通常の手順でダウンロードファイルが開けます。

なお、心配な方はファイルを開く前に右クリックしてウィルスチェックをしてから開いてください。お手数をおかけしますがよろしくお願いします。

【エラーメッセージを解消する対応策について】

基本的には愛教研グループウェアの対応策と同じ手順です。

下記の文書を参照してください。

教育座談会の内容の検討 ~情報宣伝部第2回常任部員研修会の開催

7月11日(木)

9月26日に開催予定の「教育座談会」の運営の在り方について協議しました。本会のメンバーは、法制情報局長、情報宣伝部長、副部長、常任部員である校長及び教頭の計7名です。本常任部員研修会は、既に5月23日に第1回を開催しています。年間5回の開催予定ですが、ビッグイベントである教育座談会の企画・運営・準備をはじめ、情報宣伝部の事業推進に当たり、重要な役割を果たします。

今年度の教育座談会のテーマは、「地域とともにある学校を目指して-コミュニティ・スクールを導入した学校づくり-」です。学識経験者、学校現場、コーディネーターとそれぞれの立場の3名の講師(パネリスト)から、テーマについて、現状や実践を踏まえた、今後の方向性や課題などについて意見(講話・指導)を伺い、参加者の資質・能力の向上に資する場とします。

本会の協議では、教育座談会の運営・進行の在り方、会場設置等について、細部まで検討しました。また、教育座談会は大変有意義な研修内容であるため、多くの会員に内容の詳細を伝えるべく愛教研「教育情報」に特別記事として掲載する編集計画についても話し合いました。

今回の教育座談会には、参加者枠を大きく広げて、法制情報局法制対策部及びへき地・地域教育部の部員も研修に参集します。さらに、事後のオンデマンド配信についても、講師の了承が得られれば実施する予定です。会員の皆様、どうぞ御期待いただき、情報宣伝部の活動に今後とも御理解と御協力をお願いします。

へき地・地域教育研究会(へき地・地域教育部 第2回部長研修会)の開催

7月5日(金)

各17支部のへき地・地域教育部長が集い、第2回部長研修会を開催しました。報告事項では、部長からは「全国へき地教育研究連盟(全へき連)春季総会」「中国・四国地区へき地教育研究協議会」「第73回全国へき地教育研究大会(岡山大会)の開催」について説明があり、また、事務局からは、全国大会への愛教研指名参加や実施事業予定ついての再確認と説明がありました。

続いて、確認及び協議事項では、次年度(令和7年10月末頃)開催予定「令和7年度愛媛県へき地・地域教育研究大会美川大会」に向けて、6月25日に実施した会場校(美川小・中学校)との打合せ会を基に、大会の概要、大会の持ち方、運営・準備等について熱心に協議を行いました。昨年度開催した「第8回中国・四国地区へき地教育研究大会愛媛大会」の成果と課題を踏まえ、来るべき大きな大会に向けて、各支部の部長の意気込みが感じられる話合いとなりました。今後の部長研修会等で企画・運営・準備等に鋭意努力し、万難を排していく所存です。

その他、研究集録『愛媛のへき地・地域教育(第55号)』の原稿執筆者及び依頼、へき地教育優良青年会員の推薦状況、全へき連負担金・運営基金などについて確認しました。最後に、各支部の情報交換をすることによって、他地域での活動の様子を知ることができ、実に充実した会となりました。

令和7年度愛媛県へき地・地域教育研究大会 会場校との打合せ会

6月25日(火)

令和7年秋に、令和7年度愛媛県へき地・地域教育研究大会を、久万高原町立美川小学校・美川中学校を会場校として開催する予定です。

その会場校との事前打合せ会を美川中学校で実施しました。各会場となる両校から、校長、教頭、教務主任、研修主任が参加し、愛教研からは、法制情報局長、へき地・地域教育部長、事務局長、次長(へき地・地域教育部担当)が参加しました。

打合せ会では、これまでの愛媛県へき地・地域教育研究大会(中国・四国地区へき地教育研究大会)の流れと概要を確認し、大会の持ち方(期日、会場、大会主題、日程等)について共通理解しました。それらを踏まえた上で、会場校の研究計画、運営計画(大会までのスケジュール)、美川大会日程、分科会(公開授業・研究協議)などについて協議し、今後、十分に協力・連携しながら備えていくことを共通認識しました。

最後に、会場となる両校の校舎内外を見学させていただきました。校長先生、教頭先生からは、大会当日を想定した、丁寧な説明がなされました。

いよいよ本格的なスタートです。へき地・複式・小規模校の特性を生かした学校・学級経営と学習指導の深化・充実を目指して、研究・研修を重ねていきます。

第2回教育研究委員会(支部研究部長研修会)

6月18日(火)

第2回支部研究部長研修会を開催しました。

開会にあたり、局長より講話がありました。「第62回18歳意識調査『国や社会に対する意識(6カ国調査)』報告書」(日本財団2024.4.3)のデータを基に、自国の現在や将来に対する意識、自分自身の現状や夢など、国際比較により日本の教育に係る課題も浮かび上がりました。各支部や各校の研修でも役立ててもらいたい内容でした。

次に、教育研究局の研究部長、研究副部長、常任委員に、局長より委嘱状が手渡されました。

その後の協議では、11月7日(木)に宇和島市立明倫小学校と宇和島市立城南中学校を会場に開催する第51回愛媛県教育研究大会(発表大会)の役割分担、全体会と分科会の進行、参加者名簿の作成などを中心に検討と確認を行いました。今後も運営面での課題を明らかにし、具体的に対策を講じていきます。

最後に、第56回教育研究論文集の配付について周知を図りました。本年度から、各校6冊ずつ配付するように変更しています。各学年などで共有され、入選論文などについて職員室で話題にしてください。なお、愛教研グループウェアには、執筆者の許諾の下、全ての入選論文を掲載しています。会員の皆様が、日々の教育実践の参考にされることを願っています。

愛教研「教育情報」の編集 ~ 情報宣伝部第1回編集小委員会の開催

6月11日(火)

愛教研「教育情報382号」(令和6年7月12日発行予定)及び「速報6-2号」(6月28日)の編集・校正を行いました。本会のメンバーは、法制情報局長、情報宣伝部長、中予教育事務所管内の情報宣伝部員である校長、教頭であり、事務局員を含めて計6名です。

今回の「教育情報382号」では、義務教育課の課長、総括担当係長様の講話をはじめ、愛教研会長、副会長、各局長等の言葉、さらには、期限付採用教職員研修会の報告などを掲載します。さらに、第1面には、第2回理事会報告として、また、「速報6-2号」に、今年度の愛教研諸行事をお知らせし、情報と見所が満載の内容です。愛教研会員の皆様、楽しくお読みいただければ幸いです。

編集・校正に当たり、表記については、「令和6年度愛教研の表記について」(愛教研教育情報編集委員会)に倣って修正します。内容・表現については、執筆者の思いや考えを尊重しながら、よりよく伝わるように努めています。長時間の活動でしたが、委員はさすがの集中力で熱心な仕事ぶりでした。このようにして、愛教研「教育情報」は発刊されています。

次回(第2回)の編集小委員会は、9月12日開催の予定です。情報宣伝部は、多くの時間と地道な努力を要する活動ばかりですが、「会員からの声を集め、届ける」という大切な務めを担い、誠実で堅実な事業推進に励んでいます。会員の皆様方、今後とも御理解と御協力をお願いします。

四年目研修会第1回企画委員会・青年部役員研修会の開催

6月13日(木)

四年目研修会第1回企画委員会・青年部役員研修会を開催しました。

四年目研修会は、採用から四年目の教職員同士が親睦を深め、会員の資質向上と相互の連帯意識の高揚及び組織活動の活性化を図るために行う研修会です。昨年度の参加者からは、「予想以上に楽しく充実した時間を過ごすことができた。私たちはコロナ元年と呼べるときに教師生活がスタートした。今日の研修を通して『つながり』の大切さを再認識した。今後とも、この縁を大切にしていきたい。」という感想があり、本研修会の意義を確認することができました。今年度は、8月6日(火)に大洲青少年交流の家で開催する予定です。本日の第1回企画委員会では、日程の確認と、仲間づくりのレクリエーション(カプラブロック)やニュースポーツ(ボッチャ、リズムアップトレーニング、ソフトバレーボール)などの活動内容を検討しました。今年度の四年目研修会が昨年度と同様に有意義な活動となるよう、この後、3名の企画委員を中心に準備を進めていきます。

青年部役員研修会では、青年部部長、副部長により、10月26日(土)に開催する青年教職員研究大会のワークショップの講座内容について、昨年度の受講者の感想をもとに、参加者が希望する内容や、時代に合った内容、生活を豊かにする内容など様々な案を出し合い検討しました。案として出されている講座は、「姿勢と歩き方セミナー」「ゴスペル&ボイストレーニング」「手品に挑戦」です。今後検討を重ね、大会テーマ「わたしの生きがい・働きがい」の下、本研究大会が青年教職員にとって実りある会となるよう準備を進めていきます。

第1回研究指定校研究協議会・教育研究委員会(常任部員会)

6月12日(水)

愛媛大学のアドバイザーの皆様、研究指定校の校長先生と発表者の先生方に御出席いただき、本年度第1回目となる研究指定校研究協議会を開催しました。会長の開会挨拶の後、11月7日に宇和島市で開催されるに第51回愛媛県教育研究大会(発表大会)について、案内状やタイムスケジュールなどの運営面の確認をしました。その後、研究指定校である宇和島市立明倫小学校と宇和島市立城南中学校から、本年度の研究計画(研究仮説や研究内容など)が報告されました。両校とも、昨年度の研究実践の成果と課題を踏まえて研究計画の改善を図り、「深い学び」の具現化のためのビジョンを示されました。愛媛大学のアドバイザーの先生方から両校の研究に対する指導助言をいただき、今後の研究を進める上での重要なポイントなどを御教示いただきました。本会の開催により、11月7日の発表大会が2年サイクル6年スパンの研究の集大成となるような期待が高まりました。

研究指定校研究協議会の閉会後、引き続き研究部の常任部員会を開催しました。ここでは、6月18日(火)に開催の第2回支部研究部長会で協議する発表大会の指名参加者の報告と名簿の作成、役員の役割分担を中心に確認しました。

第2回教育研究推進協議会(第2回理事会)

6月7日(金)

第2回理事会を開催しました。新メンバーでの初めての会議であったので自己紹介を行い、地震被災地への義援金の報告を含めて会長挨拶がありました。研修では、副会長から「教育の不易と流行、羅針盤」というテーマで、不易なものを大切にしつつ、教育振興基本計画のコンセプトを羅針盤として日々の学校運営に取り組んでいるとの報告がありました。そして。9つの報告事項の後、17の協議事項が承認されました。各局長からは、本年度も愛教研の輪を広げつつ、しっかり活動しようとする熱意が感じられました。最後に、いくつかの内容を確認し、会を終了しました。

令和6年度郡市教科等委員長・専門研究委員会並びに愛媛県教育研究推進委員会

5月29日(水)

午前中の郡市教科等委員長・専門研究委員会では、愛媛県教育委員会義務教育課主幹様から開会の御挨拶をいただき、義務教育課総括担当係長様からは国の教育動向に対応した県の教育施策等に関する講話をいただきました。次に、愛教研会長の挨拶の後、教育研究局長から本年度の愛教研の研究方針等に関する講話がありました。これらの挨拶や講話から、小中学校教職員が取り組むべき課題と具体的な対応策について理解し、共有することができました。

午後の分科会では、各分科会において、県教育委員会・県総合教育センター指導主事様から指導助言をいただき、各支部代表が今年度の各委員会の研究推進や具体的な実践活動について協議し、共通理解を図ることができました

開催に当たっては、支部研究部長と教科等委員長・専門研究委員長の協力、分科会場である附属小学校の全面的な支援を得て、円滑に運営することができました。

第1回編集部長研修会

5月21日(火)

各支部の編集部長が参集し、第1回編集部長研修会を開催しました。編集部は、機関誌及び研究集録の編集・発行を主な活動としています。

最初に、教育研究局長より、「時代に合わせて機関誌の在り方も変わってきているが、紙物(印刷物)にこだわりを持ちたい。手元に置いておくと、いつでも手に取り自分の歩みを振り返ることができるからである。また、書くことに気合を入れる経験を味わうことは大切なことである。その執筆者の思いを、後世に残すという編集部の仕事は意義深いものである。」と挨拶がありました。

今年度は、「愛媛の教育」228号(9月発行)と229号(1月発行)、第56回教育研究論文集(6月発行)、11月に開催される第51回愛媛県教育研究大会(発表大会)研究集録を発行します。そこで、研修会では、編集方針、編集計画、活動内容を検討・確認しました。

後半は、各支部が令和5年度に発行した冊子・広報誌を基に、各支部の編集部活動について情報交換をしました。どの支部も、読んで楽しい機関誌作り、若い先生たちがずっと持ち続けたい機関誌作り、誰もが書きやすく読みたいと思うテーマ設定などに取り組んでいました。他支部で発行された機関誌は、今後の活動の参考になるものでした。

発行された機関誌が、愛媛教育の発展向上を願う会員の研修に資するもの、会員意識の高揚に資するもの、会員の文化交流を促進するものとなるよう編集部活動に取り組んでいきます。

第1回福利厚生部長研修会

5月21日(火)

第1回の福利厚生部長研修会を開催しました。新局長から新年度の活動に向け力強く御挨拶をいただいた後、部長、副部長、常任部員を決定し、新体制が発足しました。本年度の活動内容及び準備についての役割等を確認した後、積立年金制度に関する研修を行い、会を終えました。

へき地・地域教育部 第1回部長研修会の開催

5月17日(金)

各支部のへき地・地域教育部長が参集し、第1回部長研修会を開催しました。まず、今年度の研究推進、へき地・地域教育部実施事業予定、全へき連行事予定等について、検討・確認しました。

また、昨年度、11月1日・2日に、本部会が中心になって運営し開催した「第8回中国・四国地区へき地教育研究大会愛媛大会兼愛媛県へき地・地域教育研究大会」について、その成果と課題について協議し、共通理解を図りました。話合いでは、実施報告、アンケート結果、実行委員会(へき地・地域教育部会)等の検討・考察を通して、令和7年度愛媛県へき地・地域教育研究大会美川大会に向けて資するものになりました。

さらに、令和6年度ヘき地教育優良青年会員表彰や、『愛媛のへき地・地域教育』(第55号)の編集計画、全へき連関係事務処理(へき地小規模校基礎調査、集金事務等)などについても協議し、共通理解を図りました。

最後に、愛媛大学教職大学院教授から、小規模校実習等に関する情報提供及び指導助言を頂き、実りの大きい会となりました。

以上の本研修会の内容については、今後、各支部の部長から、皆様方にお伝えし、御協力のお願いをさせていただきます。どうぞ御理解と御協力をお願いします。

法制対策部 第1回部長研修会の開催

5月16日(木)

各支部の法制対策部長が参集し、第1回部長研修会を開催しました。まず、昨年度の活動の成果と課題を明らかにし、今年度の事業計画案(会議、いっせい職場集会、要望活動、教育法令研修会、教育を語る会、支部職場代表者会等)について検討しました。

さらに、昨年度、1月に支部では、「令和5年度要望に対する県からの回答」を受けて、第3回いっせい職場集会を実施しましたが、その集計結果を基に、「令和6年度要望案」を検討し、作成しました。

各支部部長からの声として、「6月実施予定の第1回いっせい職場集会では、要望案に対する、支部の会員の声を確実に集め、まとめることに尽力する」ことや、「前回(第3回)の結果と課題を、今年度に強く生かしていく」ことなどが挙がりました。そして、「なかなか要望どおりにならなくとも、繰り返し、会員の声を大切にし、県に伝え続けていく」ことを共通理解しました。

法制対策部は、今年度も会員のために真摯に堅実に活動し、「支部の声の代弁者」たる務めを果たしていきたいと思います。会員の皆様方の御理解と御協力をお願いします。

青年・壮年教職員合同研修会

5月16日(木)

支部の青年部長、壮年部長が集まり、青年・壮年教職員合同研修会を開催しました。

最初に、組織局次長より「昨年度、組織局の活動に参加した人たちの表情は、確実に変わっていきました。今年度も、組織局の活動に積極的に参加し、他支部の人たちとの交流を楽しみ、関係を築いてほしいと願っています。 また、 愛教研は教職員の資質能力の向上を目指した研修を応援しています。 主体的に研修をし、子どもたちに還元できるように努めましょう。」 と挨拶がありました。 その後の合同研修では、組織局の活動方針と年間活動の確認をし、青壮年が合同で行う「青壮年教職員夏季合同研修会」のテーマや講師、内容、参加人数等について検討を重ねました。 青年部 と壮年部の部会別研修では、それぞれの年間行事の確認と一人一役の役員決めを行うとともに、各部の1年間の活動について方向性を協議しました。

主な活動(予定)は、以下のとおりです。

8月1日午前(木)青壮年教職員夏季合同研修会(青年部・壮年部)

8月1日午後(木)壮年教職員研修会(壮年部)

8月6日(火)四年目研修会(青年部 採用から四年目を迎える教職員)

7月~8月 INGプロジェクト(青年部 東・中・南予別)

10月26日(土)青年教職員研究大会(青年部)

組織局活動が、会員の連帯意識を高めていくものとなるよう取り組んでいきます。

情報宣伝部 第1回部長研修会の開催

5月14日(火)

各支部の法制情報局情報宣伝部長が参集し、第1回部長研修会を開催しました。まず、昨年度の活動の成果と課題を明らかにし、今年度の事業計画案(会議、「教育情報」「速報」等の情報宣伝(広報)活動、教育法令研修会、教育座談会等)について検討しました。特に、教育座談会については、昨年度のテーマは「道徳教育」、一昨年度は「情報教育特」と、大変学びが大きい研修会となりましたが、今年度のテーマは「地域とともにある学校を目指して -コミュニティー・スクールを導入した学校づくり-」です。また教職員の資質・能力の向上に大いに資する教育座談会にしていきます。会員の皆様方、どうぞ御期待ください。

各支部部長からの声として、「諸事情により事業の変更等があったとしても、年4回発行の『教育情報』の内容の工夫に努め、ページ数を削減することなく読み応えのあるものに仕上げていく」ことや、「教育法令研修会、教育座談会を参集で開催し、オンデマンド配信や『教育情報』によって、研修内容の詳細を多くの会員に周知していく」ことなどが挙がり、全員で共通理解しました。

情報宣伝部は、多くの時間と地道な努力を要する活動ですが、今年度も「会員からの声を集め、届ける」という大切な務めを担い、誠実に堅実に歩んでいきたいと思います。会員の皆様方の御理解と御協力をお願いします。

期限付採用教職員研修会

5月12日(日)

組織局の青年部・壮年部役員が中心となって準備してきた「令和6年度期限付採用教職員研修会」を12日に開催しました。

「学習の要点解説」では、4名の講師から「総則」「教育法規、教育原理、教育心理」「特別支援教育、生徒指導、学校安全」「人権・同和教育」について、冊子をもとに、教職教養を勉強する上でのポイントや出題傾向について御講話をいただきました。その後、元愛媛県教育委員会指導部長様より「受験の心得」として、面接試験や筆記試験への臨み方や教師(人)としての姿勢、日常生活から意識すべきことなどについて、具体的なお話がありました。受講者からは、「採用試験に合格するための勉強があることには変わりませんが、そのことが試験だけでなく、子どもたちへの対応にも生かすことができるということに気付き、学び続けることの大切さを改めて実感しました。」「教職のことや面接などの受験の心得について、分かりやすく、親身になって教えてくださり、試験に向けてのモチベーションが上がりました。仕事についての不安なことなどの対処方法も教えてくださり、明日からの仕事にプラスになると思いました。」などの感想が寄せられました。

また、「先輩と語る会」は、先輩教員から直接に話を聞いたり、受講者同士が受験の対策や悩みを共有したりする機会です。受講者は積極的に質問をして、実践的で、現実的な勉強法など、様々な話を聞くことができていました。

半日の研修でしたが、講師陣や先輩教員の熱い指導講話と応援メッセージは、受講者にとってよい刺激となり、有意義な研修会となりました。

令和6年度 第65回定期総会の開催

5月11日(土)

第65回定期総会を開催しました。愛媛県教育委員会教育長様をはじめ、多くの御来賓の皆様に御列席をいただき、厳粛な中で会を進行することができました。令和5年度の会務報告、決算報告、令和6年度の活動方針、予算について全て承認していただきました。大会宣言、新役員についても承認していただき、令和6年度の愛教研活動が本格的にスタートしました。なお、定期総会の詳細につきましては、教育情報を御覧ください。

令和6年度第1回県教科等・専門研究委員長会

5月9日

県教科等委員長と専門研究委員長が参集し、各教科等・専門研究委員会の本年度研究の開始にあたっての協議を行いました。まず、教育研究局長の開会挨拶に続き、5月29日開催の郡市教科委員長・専門研究委員会(午前の部)と愛媛県教育研究推進委員会(午後の部)の準備・運営、及び各委員会の本年度予算の執行・処理などについて検討しました。さらに、第51回愛媛県教育研究大会(発表大会)に向けて研究指定校への協力や愛媛大学との連携などについて確認しました。

各教科等・専門研究委員会では、本年度も会員の研修に役立つような充実した活動を計画・実施してまいります。

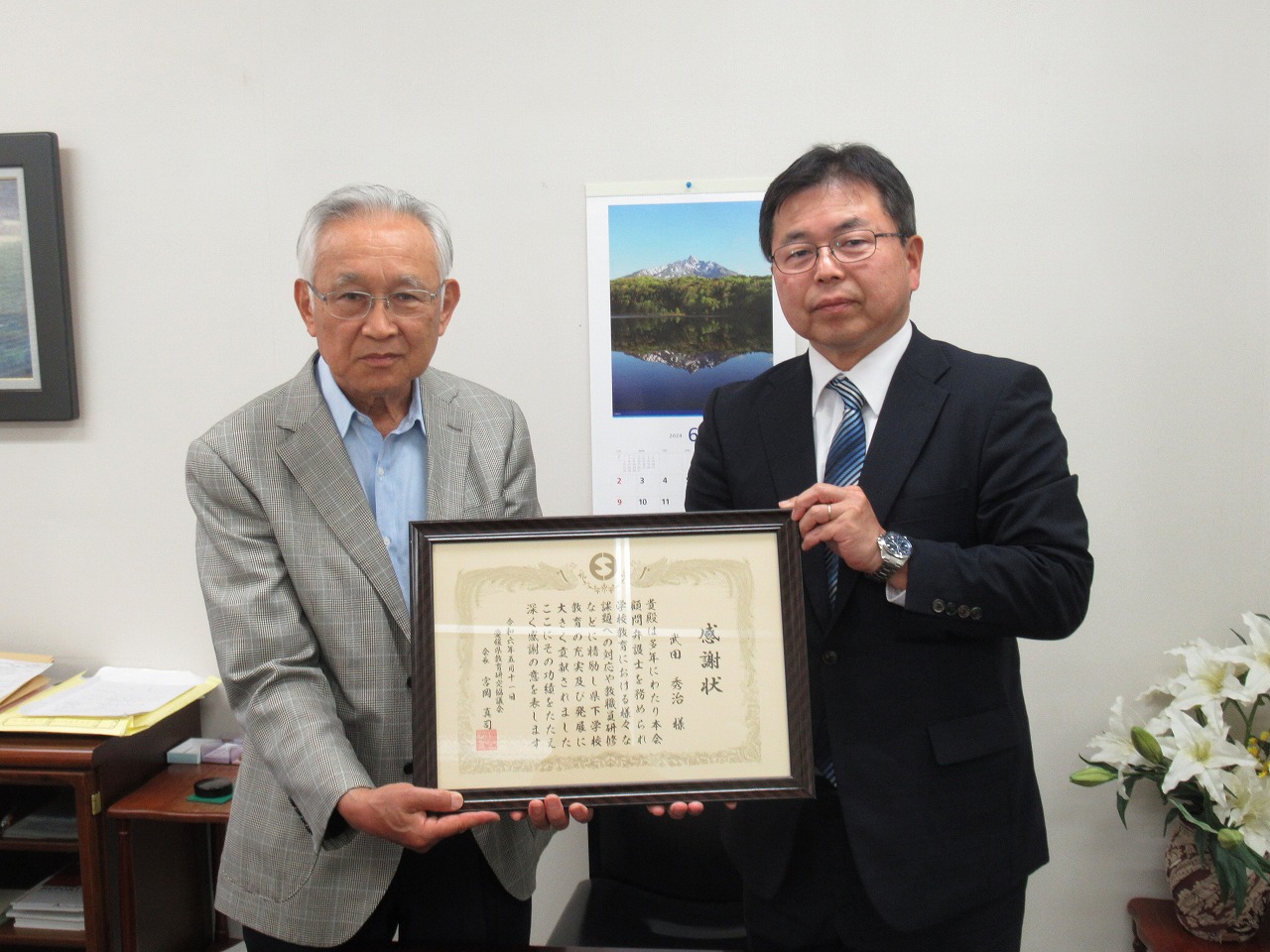

元愛教研顧問弁護士武田秀治先生を訪ねて

5月9日

平成16年より愛教研の顧問弁護士に就任された武田弁護士が、今年3月31日で退任されました。

夏に行われる教育法令研修会や会員からの法律相談、また支部に出かけての法律相談研修会など、私たち愛教研会員のために長い間御指導・御尽力いただきました。この度の退任に際して、会員全員の感謝の気持ちを本来ならば定期総会でお伝えする予定でした。しかし、残念ながら定期総会開催日は御都合が悪いということなので、5月9日に会長と事務局長が弁護士事務所を訪問し、感謝状と記念品の贈呈をさせていただきました。

長い間、本当にありがとうございました。

令和6年度期限付採用教職員研修会 第2回運営・資料作成委員会

4月19日

5月12日に開催される「令和6年度期限付採用教職員研修会」に向けて、運営委員と資料作成委員が参集して、打合せを行いました。

組織局次長から、「期限付採用教職員研修会は、とても大事な研修会です。参加者が、私たちの仲間として未来への第1歩を踏み出せるように、しっかりと準備を進めていきましょう。」と挨拶がありました。運営委員と資料作成委員と合同の全体協議では、全体運営について確認をした後、「先輩と語る会」が充実した時間になるよう、部会ごとに、進行の内容や時間配分、座席配置などについて計画を立てていきました。

その後、資料作成委員研修会では、当日の配付資料「学習の要点解説 教職専門」について内容の精査と確認を、また、講座内容の相互確認をしました。

令和6年度の期限付採用教職員研修会が受講生にとって有意義な研修会となるよう、この後も準備を進めていきます。

令和6年度教育研究推進協議会(第1回理事会)の開催

4月15日(月)

本年度第1回の常任理事会、理事会がありました。会長の開会挨拶に続いて、「教育の動向2024」と題しての講話がありました。協議では、本年度の活動方針を始め、年度当初の各局の活動や定期総会の内容について話し合われました。本年度は、発表大会の年であり「子どもが変わる教育の推進」の主題の下、6年間のまとめをしっかり行っていきます。

令和5年度会計監査

4月6日(土)

東中南予から3名の監査委員の皆様にお越しいただき、令和5年度の決算について、諸帳簿や領収書等の会計監査をしていただきました。

決算報告の後、30を超えるファイルに綴じられた関係書類を丁寧に精査していただき、昨年度の会計が適切に処理されていることを確認していただきました。

なお、この日の監査結果は、定期総会の際に監査委員の代表の方に報告していただきます。